2023.12.31

今年は少なかったが...来年はちょっと心配

振り返ってみると、今年は出入りがほとんどない1年になりました。PC、デバイス、サーバーなど更新なし。私にとってこんな年は珍しい。

さて、来年はWindows 10のサポート終了が近づくなど、いくつかイベントがあるのでそれなりの出費は発生しそうです。夫婦のiPhoneも利用開始から3年目を迎えるので、更新に向けてそろそろ予算を確保せねば...。

2023.12.24

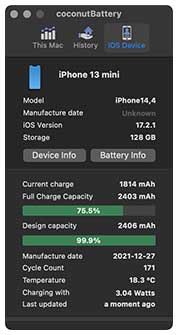

バッテリーの劣化状況

iOS機器のバックアップを取る際に、Mac用アプリ「coconutBattery」を使って各デバイスのバッテリー劣化状況を表示させてみました。

![]()

![]()

右からメインのiPhone 13 mini、サブのiPhone 11とiPad Air 4です。

メイン端末の「iPhone 13 mini」は、バッテリー表示を20〜80%間で使うのを徹底しているおかげなのか、導入2年弱で171サイクルの充電後においても容量ほぼ100%をキープ。これはいい。

一方、最近劣化が進んでいる実感のある「iPhone 11」は331サイクルで92.4%。使用4年3ヶ月でそれなりに劣化は進んできていますが、まだまだ頑張れそう。

気になるのは「iPad

Air(第4世代)」で、3年2ヶ月弱の間に充電回数が160サイクルと、比較的少ないのに85.7%。80%になったら替え時と言われているので、今年の秋ぐらいにバッテリー交換か新機種への更新を考えないといけなくなるかもしれませんね...。

2023.12.13

「iOS/iPadOS 17.2」「macOS 14.2」リリース

待望のiOS/iPadOS/HomePodソフトウェア/macOSのアップデートが登場しました。

OSの基盤が同じなので、変更内容は共通のものが多いのですが、iOSには日記アプリ「ジャーナル」の搭載、iPhone 15 Proシリーズのカメラ機能の強化、iPhone

13/14シリーズの充電規格Qi2充電器への対応などが入っているようです。

2023.12.02

iOS/iPadOS/macOS アップデート

「iOS/iPadOS 17.1.2」「macOS 14.1.2」アップデートが公開されました。既に「iOS/iPadOS 17.2」や「macOS 14.2」のベータテストも進んでいますが、緊急性の高いセキュリティ・アップデートのようです。今回は適用にそれほど時間はかかりませんでした。

2023.11.26

iPhone 11のバッテリー劣化が進行

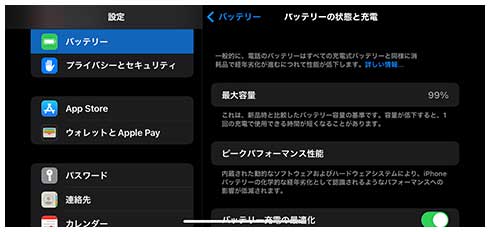

サブ端末の「iPhone

11」ですが、ついにバッテリーの劣化が目に見える形になってきました。「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態と充電」を開くと、最大容量が「93%」と表示。1月の段階ではまだ99%だったので、一気に劣化が進んだように感じます。

最近、夜にAirPlayで音楽をかける(Wi-FiはBluetoothより消費電力が多い)ようになり、クルマでの利用も増えたことから充放電の頻度が増加していました。加えて気温も下がってきたので、その影響もありそう。

もともとバッテリー持ちでは評判の高かった機種ではあるのですが、やはり経時劣化は避けられません。

2023.11.24

成功! これで安心できます

メインサーバーSynology「DS220+」がこの日「DSM 7.2.1-69057 Update

3」を検知。適用するかどうかを聞いてきました。どうやら自動で適用される「重要な更新」ではないようなので、手動で適用を指示。緊張しましたが、無事に適用が行われました。

これで復活が確認できました。良かった...。

2023.11.17

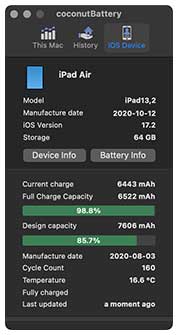

試金石...

SynologyのサイトでNAS用OS「DSM 7.2.1-69057 Update 2」がリリースされているのを発見。情報を見るに特定環境下での不具合解消がメインなようで、現状で順調に動いているならば適用は必須ではないようです。

特定条件下での不具合なので、対象にならないかも?

気になるのは我が家のメインサーバーである「DS220+」が無事に更新できるかということ。前回の手動アップデータによる適用でトラブルが発生したのに懲りたので、今回は放置して様子を見る予定。今回のアップデートをトラブル解消を確認する試金石にしようという作戦です。ただ、上記の内容から見るに自動更新で落ちてこない可能性もありそうなので、今回のリリースで結果が出るかは不透明。でもやっぱり気になる…。

2023.11.07

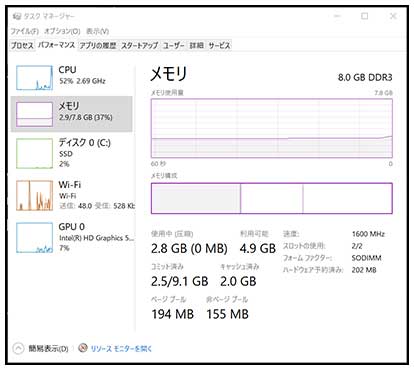

快適! Alder Lake搭載機

会社で使うノートPCが新しくなりました。これまでは第8世代Coreプロセッサ(Kaby Lake Refresh)搭載機でしたが、アーキテクチャーが大きく変わった第12世代(Alder

Lake)に更新。CPUコアの構成は4コア8スレッドから10コア12スレッド(Pコア×2、Eコア×8)にパワーアップ。3次キャッシュメモリは12MBに増加し、ターボブースト時クロック周波数も4.4GHzに向上。内蔵GPUも「UHD

Graphics」から新世代の「Xe」へ。

実際に使ってみると、確かに並列動作が軽くなりました。ただ、メモリが変わらず8GBなので、メーラーにコミニュケーションツール、アプリケーションを数本立ち上げて使おうとするとやっぱり重くなります...ここは16GBにして欲しかった。

メーカーが変わってボディが軽く薄くなったので、持ち歩きが楽になったのが嬉しい。やっぱり新しい端末はいいなあ。

2023.11.05

サーバー再構築がようやく完了

メインサーバーに使用しているSynology製NAS「DS220+」の復旧作業が、まるまる1週間をかけてようやく終了しました。

一時退避先の外付けHDDからファイルを書き戻し、再び「Hyper Backup」によってバックアップを再構築。ここまでで1日。さらに「Synology

Photos」のカメラによる写真とムービーにインデックスづけを行いつつ、「AntiVirus

Essentials」でウィルスチェックを実施。特にウィルスチェックには丸4日かかっていましたが、それがこの朝ついに終了しました。

これで完全復旧したことになります。サーバーレスポンスも快適になったので、このまま使い続けられると嬉しい。懸案は次のDSMアップデートが配信された時に、自動で更新が問題なく完了するかどうかです。

2023.11.01

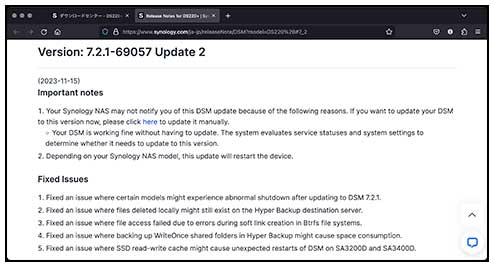

2023年モデル登場、選択肢は増えたが微妙な変化点も?

Appleから新型「MacBook Pro 14/16インチモデル」「iMac 24インチモデル」が発表されました。新プロセッサ「M3」を搭載しての登場で、MacBook

ProはM1、M2と毎年更新されているモデルになっています。

個人的に興味があるのは自分が使っているMacBook Proの14インチモデル。今回は「M3

Pro/Max」に加え、新たに無印「M3」を搭載したグレードが追加されました。他のプロセッサ搭載機と比べると価格は抑えられていて魅力的に見えます。

ただ、仕様を見てみると違和感を感じる部分が多い。無印モデルはThunderbolt/USB

4のポートが左側2つのみで、マルチディスプレイも1台のみになっています。一番気になったのはメモリ帯域幅で、これが100GB/sに。私の「M1

Pro」搭載モデルは200GB/sなので、この点は明らかに以前のモデルからは見劣りしています。どうやらこれは廃止になった廉価版の位置づけだった13インチモデルの代替と捉えるのが妥当なようです。ただ、驚いたことに「M3

Pro」も150GB/s。これは性能への影響はどうなるんだ…?

ハードウェア面ではプロセッサまわりの変更のみのようです。

(画像に触れると表示が変化します)

各種媒体での情報を見ると、最高クロックが4.0GHzを超え、プロセッサー性能は順当な性能の伸びになっているようではあります。ただ、メモリ帯域幅のように劣っている部分があると、向上分を活かしきれるのか?という疑問が湧いてくるのも事実。以前はCPUのクロックやコア数だけで性能がイメージできたのですが、最近はGPUやAIプロセッサーの搭載など、性能に影響する要素がどんどん増えているので、実際の差がむしろわかりにくくなっています。

でもこれを見ると我が愛機の性能もまだまだ捨てたものじゃありません。あと4年ぐらいの間は実用レベルでいられるかな?

2023.10.29

「DS220+」復活!?

先週、アップデートトラブルでOS「DSM」がHDDに導入不能になった「DS220+」ですが、なぜか復活を果たしました。1週間電源から外して放置後、余剰HDDにインストールしたところ、今までエラーで止まっていたところを通過し、正常に立ち上がってきました。これはもしかして、ということで他のHDDでも試しましたが、全てOK。よし、これなら元に戻せるかも!

そこで金曜日からDS220jで外付けHDDにバックアップを取り、日曜日にメインの6TB HDDをDS220+に移してフォーマット。現在ファイルの書き戻し中です。

DS118との2台体制に戻りました。このまま順調に行って欲しい!

さて、原因ははっきりとはしていないのですが、思うに増設した4GB

RAMが怪しい。メモリテストでは異常は出ないものの、記録を見返したところメモリ増設後の7.2アップデートからおかしくなったようなので、おそらくこれが原因と推定。このSO-DIMM、低価格につられて非純正のモジュールを選んでいたので、この推定が正しければ自業自得。なので文句は言えません...。

DS220+とDS220jでは処理のパフォーマンスが全然違うので、これで完全復活してくれると嬉しいのですが、問題は次のアップデート。果たしてノートラブルで更新できるのか? 期待と不安が入り混じります。

2023.10.28

インクカートリッジ補充

先週、妻から「プリンターのインクが切れたので交換したよ」と連絡がありました。ストックしている棚の中を見ると、6色中3色でスペアがなくなっていることがわかったので、この日の外出で購入してきました。それにしても店頭ではインクの種類がべらぼうに増えていて、自分の使っている製品の対応品を探すのが大変になっています。

ストックの切れていた3種類を購入してきました。

それにしても価格が高い。なんと3本で3,660円でした。6色独立インクタンクでランニングコストが抑えられるというのが売りだったはずなんですが...もうちょっと安くならないものですかね。

2023.10.27

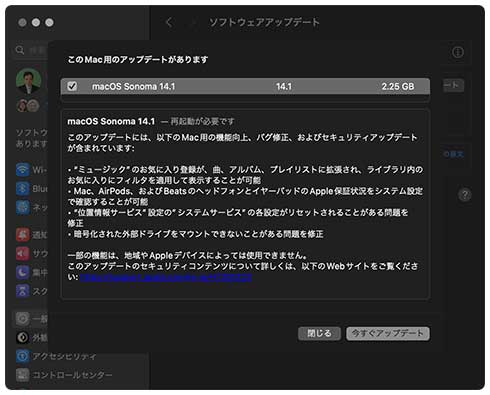

iOS/iPadOS 17.1 & macOS 14.1

今週AppleからiOS/iPadOSおよびmacOS、さらにはHomePod用などの各種OSの最新版がリリースされました。この日は有休だったので、朝からMacBook Pro、iPhone 11/13mini、iPad Airの4台にそれぞれ更新をかけました。

こちらはMac用の14.1、比較的大きな機能変更も入っています。

私はトラブル防止の観点から、0.1レベルのアップデートはOTAを使わず、ファームウェアを落としてMacから適用をかけることにしているので、更新作業には時間がかかりました。4台で1時間ちょっとぐらいです。

2023.10.21-10.22

どうにもならず...

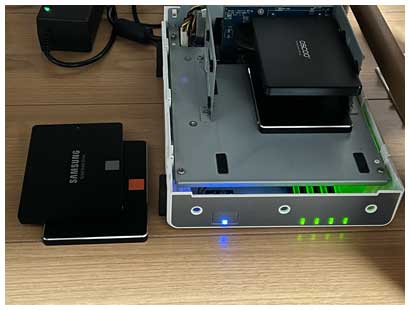

ОS更新ができなくなってしまったメインサーバーの「DS220+」。期待していた自動更新も失敗していました。そこで、この週末は抜本的に対応することを決意しました。

まずはHDDを抜いて電源を入れ、ハードウェアチェックモードで起動。こちらは問題は出ませんでした。次に遊んでいた別のHDDを入れ、DSMがインストールできないかをチェックしようとしていたところ、このHDDには既に別製品用のDSMがインストールされていたようで、マイグレーションを促されました。これで進んでいくと進度55%の同じタイミングで更新失敗。DSMが入っていたらダメなのかと思い、HDDを初期化してからDSMのインストールを試しましたが状況は変わらず。SeagateとWestern

Digitalのメーカー違いHDDでも全く同じ事象が出ます。

ただ、ダメもとで変換アダプタを噛ました2.5インチSSDで試してみたところ、なんとインストールは無事終了し、しかも最新バージョン(7.2.1 Update

1)が導入できました。この状態でメモリテストを3回行ってみたところ異常の検出はなく、特に問題は見出せず。HDDはダメなのにSSDならOKって一体どういうことなんだ?

ファームウェアも最新バージョンになったので、再びHDDに入れ替えて新規インストールを行ってみたところ、前と全く同じように失敗。むむむ…?

どうやってもHDDにDSMが導入できない! これは困った...。

HDDにDSMがインストールできない以上、これまでのような運用は難しい。この時点で旧機種の「DS220j」にメインサーバーを移行させることにしたのですが...これが苦難の始まりでした。HDD入れ替えでマイグレーションすればいけると思っていたら、このHDDはBtrfsでフォーマットされていたので、これが「DS220j」では扱えない! つまり6TBのボリュームを作るには、HDDを初期化しないといけないことが判明。しまった...。

幸い別のサーバー「DS118」につないだ外付けHDDに「Hyper

Backup」を使ってバックアップを取っていたので、これを用いて復活させることにしました。DS118上でデータをレストアしながら、同時並行でDS220jにデータを転送。3.3TB分のデータを32時間かけて元に戻しました。

あー、疲れた。

ひとまずDS220jに交換してシステムを復旧させました。

ひとまずシステムとしては復旧させられたものの、次の問題は運用を外したDS220+の処置。SSD+HDDの構成なら利用はできそうですが、それだと容量が制限されてしまい使いにくい。どうしたものか...。

2023.10.15

不具合解消するも...

「Adobe Dreamweaver」のFTPトラブルですが、一応解消しました。サイト設定にある「使用する接続」を「FTP」から「FTP over SSL/TLS(明示的な暗号化)」にすることで、複数ファイルのアップロードでも応答なしに陥ることがなくなりました。

接続を「FTP」から「FTP over SSL/TLS」に変更したところ、トラブルは解消。

こうなると原因がサイトだったのが、Dreamweaver自体にあるのか、それともセキュリティソフトなのか全く不明。治ったのはいいけれど、原因が特定できないのは気持ち悪いところがあります。

2023.10.01

新サーバーへ移行

このサイトはレンタルサーバーで運用していますが、昨年運営者からパフォーマンスの高い新サーバーへの移行の勧めが来ていました。タイミングは自由に選べるということだったので、しばらく様子を見ていましたが、今年度下半期に入ったのを期に移行させることにしました。オールSSD化とより処理能力の高いマシンにより、効果としては反応速度が向上するとのこと。まあ、このサイトはそんな複雑な機能を使っていないので、もともと不満なんてありはしませんが(笑)。

具体的には「移行ツール」が用意されているので、管理画面から指示をするだけ。特にIPアドレス依存の機能は利用していないので、問題が発生するリスクはないはずです。

移行ツールを使ってサーバーの引越しを実施。2時間ほどで終了しました。

データ容量は10.4GBほどでしたが、2時間ほどで移行作業が終了し復旧しました。Webサイトの反応は、わずかながら読み込みの遅延が少なくなったような気も。それよりも、メールの送受信がスムーズになったのが嬉しい。

2023.09.30

DreamweaverのFTP接続、不安定

最近、このサイトの更新で困っていることがあります。私はAdobeのWebオーサリングツールである「Dreamweaver」 を利用しているのですが、編集したり追加したファイルをFTPでサイトへPUTしようとした際、下のような状態に陥る頻度が非常に多いのです。特に複数ファイルを一度にアップロードしようとすると、かなりの確率で発生します。

この状態に陥り...30秒後にはこうなる。いや、「操作」はキャンセルしてないし。

(画像に触れると表示が変化します)

特にわからないのが、時々は何事もなかったように成功すること。また、自動キャンセルになった場合でもファイル転送そのものは成功しているようで、処理をクローズする時に応答なし状態になっているようです。

先日Wi-Fiルーターを更新したのと時を同じくしているような気もしますが...? ひとまずソフトウェアのサイト設定を色々と変えてみたり、IPv6を用いた転送を試したりしていますが、今のところ効果はなさそうです。最後にはソフトウェアがクラッシュして終わることも。どうなってんだ...。

終いにはこれ。プロ用ツールにしては信頼性が...。

以前のように、FTPソフトウェアを別途用意した方がいいのかな...?

2023.09.30

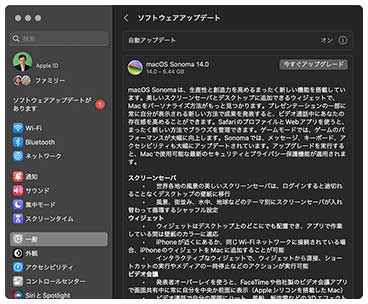

「macOS 14 Sonoma」適用

今週、予定通り「macOS 14 Sonoma」が公開されました。特に深刻なトラブルも報告されていないようなので、この週末に適用しました。

まずは「設定」アプリから「一般」カラムにある「ソフトウェア・アップデート」の項目を確認してみると、「macOS Sonoma

14.0」が表示されました。トラブルを避けるため、更新前にセキュリティソフト「Norton 360」はアンインストールしておきました。

「macOS Sonoma 14.0」が表示されました。

「今すぐアップデート」を指示したところ、ダウンロード開始。私の環境ではアップデータの容量は7.70GBでした。ダウンロードに4分ほど、その後の再起動を伴う更新作業が10分ほどだったと記憶しています。今までよりも少し早かったように思います。

15分ほどで操作可能な状態に戻ってきました。同じく設定アプリからマシン概要を表示させると、macOSのバージョンが14.0になっているのが確認できました。

macOSのバージョンが14.0になっており、更新が無事に終了しました。

適用後、再び「Norton

360」を再導入しました。ところがしばらくするとCPUの高効率コアが高負荷状態になり、使用率が下がりません。「アクティビティモニタ」で調べると、「SymDaemon」プロセスが暴走していることが判明。Webで調べるとこれは既知の問題のようで、Nortonを一旦削除して再導入すると治る場合があるらしい。今回は入れ直しで対処しましたが、今のところこの問題は再発していません。

今回の新機能で一番気に入ったのは新しいスクリーンセーバーです。

新しいスクリーンセーバー、「東アジア」では日本の夜景も見られます。

(コントロールをクリックすると再生します)

全体としては、より一層iPhoneにインターフェースが近づきました。特にロック画面のデザインとウイジェット対応にそれが顕著に現れています。一方でパソコン用OSとして見た場合、マイナーチェンジ感がとても強いという印象を持ちました。

2023.09.26

謎の巨大転送

愛用している「MacBook Pro 14-inch (2021)」は、1日1回NASにTime

Machineでバックアップを取っています。差分バックアップのため、通常はだいたい2~4分、長くても10分ぐらいで終わるのですが、この日はなかなか終わりませんでした。

結局、1時間以上かけて100GBを超える転送を行ったとの表示。NAS側で空き容量を表示させてみたところ、2.53→2.33TBに急降下しました。どうなってんだ?

2023.09.26

なぜコイツだけ...?

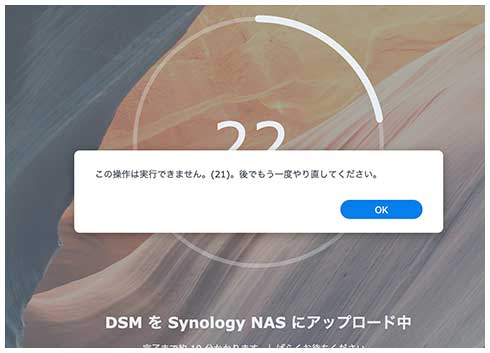

Synologyのサイトをチェックしていて、NAS用OS「DSM」の最新版(7.2.1)がリリースされているのに気づきました。一応DSMはデフォルトで自動更新がかかる設定なのですが、どうやら順次適用されているらしく、検知されるまでにタイムラグがあるようです。そこで手動で適用を図ることにしました。

ところが、これが混迷を引き起こしました。「DS118」「DS220j」「DS216j」は問題なく更新できたのですが、メインサーバーの「DS220+」はエラー21が発生してアップデートできず。しかも適用失敗後にシャットダウンしようとすると、ステータスランプが消えてからも電源ボタンが激しく明滅し続け、いつまでたっても電源が切れません。これはいかん。

コイツだけ適用できず。エラー21というのも情報がなく正体不明。困った...。

HDDが止まっていることを確認してから電源ケーブルを抜いて十秒ほど待ち、再起動をかけると問題なく立ち上がってきました。このマシンでは「Synology

Photos」「Hyper

Backup」をはじめアプリが色々と走っているので、まずはそれを停止。Webから再度アップデータを落として再トライしてみましたが...状況は変わらず。

こうなるとお手上げです。同種のトラブルがないかWebで検索しても、類似の訴えは見当たりませんでした。自動更新が効くならそれでも良いので、検知したらメール通知するように設定し、しばらく様子を見てみることにしました。

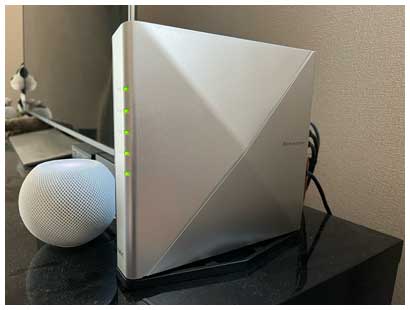

2023.09.25

審査通過、全額支給!

先日購入したWi-Fiルーター「Aterm WX6000HP」ですが、会社の厚生制度に出していた補助の申請が通り、この代金が全額支給されることになりました。その結果、今回の投資を自腹なしにできたのは非常に大きい。ありがたや、ありがたや。

実質無料でゲットできました。これは嬉しい。

お題目は「リモートワーク時の通信環境向上」なのですが、正直なところわざわざ自宅で会社の業務はやりたくないと思っているので、「そういう局面での出番がなければいいなあ」とひそかに思っています(笑)。

2023.09.24

Wi-Fi出力の最適化

時間があったので、Wi-Fi出力の最適化をやってみました。親機の送信出力を変えながら、電波の届きにくいところでスピードテストをして評価します。

そうしたところ、転送速度のピークが50%あたりで見られることが判明。今回はこれを設定値としてみました。しばらくこれで様子を見ます。

2023.09.24

「iOS 17」「IPadOS 17」適用

先週、iPhone/iPadの最新OS「iOS 17/iPadOS

17」が公開されました。私のメジャーバージョンアップの適用ポリシーは、「バグフィックス版のx.0.1が出てから」。今回もその予定でしたが、週末に「17.0.1」が登場したため、いきなりその条件を満たしてしまいました(笑)。

そこで週末に更新作業を実施。バックアップを取ってから「iPhone 13 mini」「iPhone 11」「iPad

Air(第4世代)」をそれぞれアップデートしました。

バグフィックス版の17.0.1に更新しました。

今のところトラブルには遭遇していません。特に「便利になった」と思えるところもなく、ワクワク感も乏しい。以前は「どんな風に操作が変わるのか」が楽しみだったこともありますが、もう使い方が固まってくると「むしろ変えてくれるな」という風に思ってしまうのが不思議です。ただ、セキュリティ上の問題を考えると、更新しないわけにもいきません。

今週は「macOS 14 Sonoma」が公開予定です。

2023.09.16

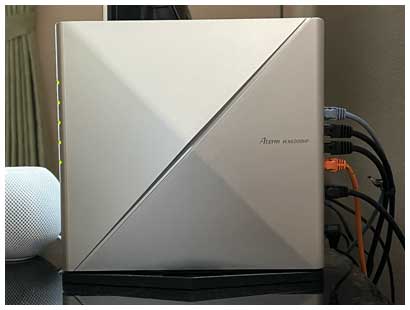

Wi-Fi環境強化

かねてからの懸案だった自宅の無線LANの見直しを行いました。改善したいと思っているポイントは子機を極力5GHz接続に移行させること、二階に設置している中継機の発熱改善、寝室からの接続の安定化という3点です。

子機の5GHz化移行については、これまで接続先の分散を図るためにiPhoneとHomePod

miniを2.4GHz帯に接続していたのをまとめたい。中継機の発熱については機器交換になりますが、これまで使ってきた「Aterm

WX3600HP」の発熱が低いのでこれを転用し、メインに新しいルーターを据えて解決することにしました。

検討した結果、導入するルーターは「Aterm

WX6000HP」を選択。この製品は前世代のハイエンド機なのですが、「新しくない」のがポイント。最新モデルは6GHz帯に対応し、高速接続が可能な領域を広げられるメッシュ接続が使えるようになっていますが、あえてこれを選びませんでした。理由はまだ6GHzに対応する子機がない上、高速なバックホールとして使うにしても、その先につながる機器が有線1Gbps止まりなのでオーバースペックだと判断したためです。また、色々調べていくと設定で融通が効かなさそうなのも気になりました。

さてこのWX6000HP、最大の特徴は5GHz帯が8ストリームあること。これは一般的な製品の倍になります。通信を処理するCPUもクアッドコアを採用していることから、複数機器が同時接続しても速度が落ちにくいことが期待できます。HomePod

miniで音楽をストリーミング再生しながら、私がMacBook

ProでNASにファイルを送受信し、その傍らで妻がiPadで動画を見るという典型的(?)な状況でも快適性が維持できればありがたい。

新たに前世代のハイエンドモデルを購入。筐体は今使っているものと基本的に同じです。

(画像に触れると表示が変化します)

ボディは今まで使ってきた「WX3600HP」と基本的には同じものですが、シルバー塗装がなされていて印象がずいぶん異なります。同じシリーズなので、親機の入れ替えはスムーズに行えました。

ただ、気になったのは設定画面のレスポンスで、明らかにWX3600HPの方が反応が良い。CPUはいいものを使っているはずなのですが、意外な結果でした。

これによりプリンター、デジタルカメラ群と妻のAmazonタブレット以外はすべて5GHz帯接続に移行させられたので、第1のポイントは満たせました。

設置したところ。設定はスムーズに進みました。

これまで使ってきたWX3600HPは中継機モードにして二階に設置。狙い通り発熱が低くなったので常時起動しておけるレベルになりました。ところがこれによって問題が発生。このモードでは中継後の接続も親機側と同じチャンネルを使用してしまうので、負荷がかかると結局輻輳を起こしてしまうようなのです。実際に寝室で子機を経由しての動画視聴を行ってみたところ、稀ですが引っかかりが生じていました。うーん...。

WX3600HPを二階に設置、Wi-Fi 6化によりサーバー間の接続は太くなります。

とはいえ、混雑の激しい2.4GHz帯を利用して中継するのは何とか避けたい。そこでこれまで使ってきた「WG2600HP3」2台を再び引っ張り出し、親子ペアにして設置しました。これで寝室との間は5GHz帯の別チャンネルを使用できるようになり、干渉による速度低下はなくなるはずです。

![]()

WG2600HP3を2台使い、書斎と寝室間をつなぐピンポイント接続を構築しました。

これだと発熱の厳しいWG2600HP3を引退させられないので、目的は達成できません。しかしこの接続が必要になる時間は限られるので、必要な時だけ電源を入れる運用で凌ぎます。

なお、WX6000HPの購入費は「リモートワークの作業環境向上」という名目で、会社厚生制度の補助を申請しました。これが認められないと財布の中身が厳しくなるので、どうにか通って欲しい!

2023.09.13

「iPhone 15」シリーズ発表

恒例のAppleイベントで、例年通り「iPhone」の最新モデルが発表されました。今年は「Apple

Watch」シリーズ新製品との組み合わせになりました。

さてその内容ですが、だいたい事前リーク情報の通りで、私の視点では大きなサプライズはありませんでした。ただ、「Pro」と「無印」シリーズの格差がより一層大きくなった印象。また、円安が大きく影響してか、価格はさらに上がりました。こうなるとできるだけ今持っているものを長く使い続けたいところです。

2023.09.09

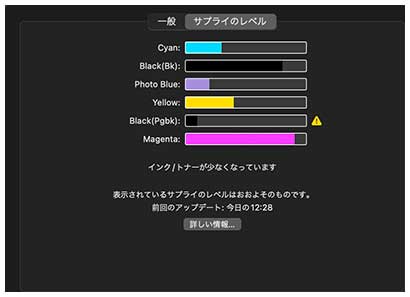

インク消費の偏り

気になっているのがプリンターのインク消費の偏りです。最近、妻が趣味のウクレレの楽譜を印刷するために使用頻度が上がっているようなのですが、よく「インク切れの警告が出てる」と打ち上げてきます。この日改めて確認してみたところ、先日マゼンタを交換したばかりなのに、もう次の「顔料ブラック」に残量警告が出ていました。

先日マゼンタを交換したばかりですが、すぐに顔料ブラックの警告が出現。

現在の我が家の在庫は下の写真の通り。右側の5本が新品で左側2本が使用済みです。だいたい順番に切れていきますが、「PB」つまりフォトブルーだけがやたらと消費が遅いようです。毎回セット購入するとこいつが余っていくので、無駄な在庫を持たないためには1本ずつ買っていく羽目になってしまいます。

「PB」が余り気味になってしまうのが一目瞭然。

結局は無くなった色だけ買い足すしかありませんが、大容量タイプは単品で買うと一本1,000〜1,200円ぐらいするので、そうそう気軽に買うものでもありません。そう考えると無駄は確かに少なくなっているかもしれませんが、ランニングコストとして見るとやっぱり高いよなあ...。

2023.09.03

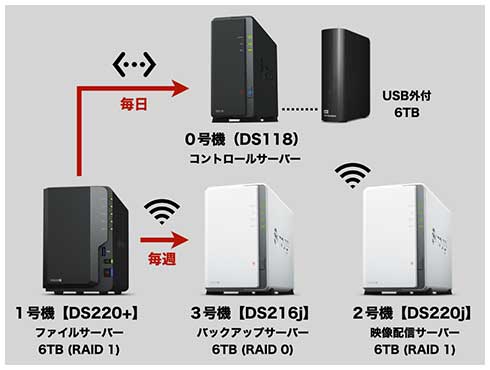

バックアップ構成の見直し

自宅のファイルサーバーの構成を見直しました。現状の不満点は、バックアップサーバーが二階にあり、Wi-Fiアクセスポイントの発熱を抑制するために事実上の手動操作になっていることです。

そこで、常時稼働しているコントロールサーバーにUSB外付けHDDを装着し、毎日のバックアップはそちらに取ることにしました。ただ、こうなるとバックアップ先が物理的に近い。そこで遊休装備である古いNASを再度引っ張り出し、これを二階に再配置して頻度の低いバックアップに利用する構成に変えてみました。

これが新しい構成。容量はすべて6TBに統一されているので使いやすい。

これでファイルサーバーのバックアップ先は2ヶ所になります。毎日バックアップさせる方は有線接続+常時起動なので、信頼性が高い。サブバックアップの方は1週間に1度の頻度に抑えるつもりなので、その時間帯だけ起動させるため消費電力を抑えられます。ただしHDD容量の都合でRAID

0運用であるため信頼性は高いとは言えませんが、余程のことがないとこちらから復元させることはないでしょうから、まあいいでしょう。

あとはWi-Fiアクセスポイントが高温下で常時起動させておけるものになれば、考えている理想に近づくはずです。しばらくはまめに価格をチェックして買い時を探ります。

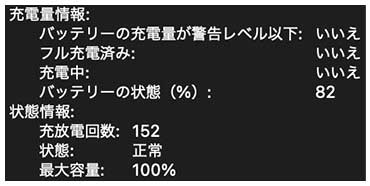

2023.08.26

確かに効いてる

妻が「MacBook

Proから印刷できない!」と打ち上げがあり、その対処を行った際に「システム情報」を確認させてもらいました。見たのは「電源」のところです。それによれば、充放電回数87、最大容量95%でした。これは0→100%の充電を87回行ったのに相当するバッテリー駆動を行い、初期の容量に対して5%の劣化が見られるということ。なお、使用期間は現時点で1年10ヶ月です。

ちなみに、同時に買った私のMacBook Proの同項目は以下のようになっています。

フル充電152サイクル分の使用で、まだ最大容量100%です。

この差はおそらく充電の仕方によるものと思われます。妻は100%まで満充電し、その状態で保管することがあるのに対し、私は80%前後で止めることを徹底しているという違い。実はiPhoneでも同じことが起こっています。

数年に一度(しかし最近は延長傾向)買い替えることを考えれば、それほど神経質になることもないでしょうが、ノートパソコンで劣化が気になるのはまずバッテリースタミナ。それを極力維持することができるなら、決して無駄ではないのではないでしょうか。

2023.08.26

一番「熱い」のは誰だ!?

自宅の二階にはバックアップサーバーが設置してあり、それをルーターと繋ぐために無線LANアクセスポイントを置き、さらに寝室との間の中継機能を担わせています。機種はNECの「Aterm

WG2600HP3」。5年前に購入した当時のハイエンドモデルで、Wi-Fi 5対応。

ところがこの機種、とにかく発熱が大きい。特に背面は長く触れないほど熱くなります。風通しがよければそれでも良いのですが、二階は戸締りすると気温が40℃ぐらいまで上がるため、動作の信頼性&火災防止の観点で不安があります。

発熱が多いと言うことは消費電力も...?

そこで、手持ちのWi-Fi機器の中でもっと発熱が小さいものがないか、同じ条件で試してみることにしました。WG2600HP3が2台と後で追加された「WG2600HS2」。同じアクセスポイントに接続させてデータ転送の負荷をかけ、このうちで最も熱くならないものを選ぼうという作戦です。

手持ちの3台を同じ条件下で比較してみました。

結果から言うと「全部同じ」レベルでした。個体差の可能性もあるかも、と思い同じ機種の別個体も比較してみましたが、ほとんど変わりません。この2機種には細かい搭載機能やスループットの差はありますが、アンテナ数も変わらないし筐体もほぼ同じ。この結果から見ると搭載チップに差はないと判断して良さそうです。

一方、一階で使っている「WX3600HP」などの新筐体品はほどんど熱くならないことから、発熱を抑えて使うならこちらのシリーズに乗り換えざるを得ないようです。

今はまた販売価格が上昇しているようなので、更新は見送ることにしました。それまでは「サーバーを使う時だけ電源を入れる」という対応で凌ぐことにします。

秋になれば室温も下がり、そうなれば電源入れっぱなしでも気にならなくなるでしょうから...。

2023.08.17

VAIO S13の最適化

実家のパソコンはVAIO製「S13」、2017年モデルなのでもう導入から6年半になります。

CPUが「Core

i5-6200U」、すなわちSkylake世代でメモリはDDR3-1600の8GB。今日の目で見ると、さすがに非力さが気になってきました。

そこで使用用途を割り切り、思い切った掃除を敢行しました。不要な常駐アプリやサービスを停止した結果、メモリ使用量を4割弱まで抑え込むことに成功。

iCloudやiTunes、Windows標準の不要アプリなどを消去し、メモリ使用量を抑制。

これでパフォーマンスはともかく、バッテリー持ちが多少改善するのではかかろうか。ただこの機種、CPUが「Windows 11」の使用条件を満たしていないので、安心して使えるのはあと2年。そろそろ後継機導入の準備を始めなければならなさそうです。

2023.08.05

画像共有に失敗

前週、妹が金沢から遊びに来ていたので、写真をたくさん撮りました。容量で言えば妻と私のiPhoneと、一眼カメラを合わせて1.3GBほど。さらにiPhoneで撮影した動画が2.5GBほどあります。問題は、どうやってデータを受け渡しするかということ。

iCloudやDropboxなど、クラウドサービスを使うのも良いですが、パーミッションの設定などいささか面倒な部分があります。そこで思いついたのがSynology製NAS+「Synology

Photos」の組み合わせ。自宅内に設置したNASでも、QuickConnectを使えば外部からのアクセスは可能なはず。ちょうど未使用の「DS216j」があったので、使っていない120GB

SSDを載せてDSMとSynology

Photosをインストール。金曜日にこの状態で会社からアクセスできることを確認しました。

土曜日、必要なデータをアップロードし、妹にユーザーIDとパスワードを伝えてダウンロードするように伝えました。ところが...。

古いNASを引っ張り出して試してみたのですが...。

結論から言うと失敗。サインイン画面までは到達できるようなのですが、そこからサインインがどうしても行えないとのこと。うーん、私が携帯ネットワーク(LAN外)からアクセスした時は行けたんだけどなあ...なんでだろ。

ただ、結局はデータを受け渡ししたいしたいだけなので、ここで悩むのも時間の無駄。そこでこのサイトに圧縮したデータをアップロードし、ダウンロードリンクを載せたHTMLファイルのURLを教えました。これで上手くダウンロードできたそうです。

今後のことも考え、何がダメだったのか原因を探っていく予定です。

2023.08.01

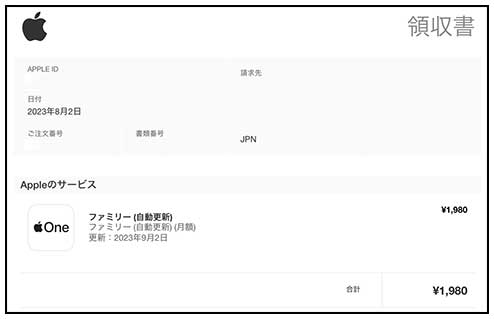

Apple Oneの課金開始

サブスクリプション「Apple One」のお試し期間が終わり、課金が開始されました。

課金が始まりました。これからはiCloud+

2TBプランと合わせて3,280円/月の支払いになります。

ただ、一つ誤算がありました。Apple Oneではストレージ「iCloud+」の容量2TB版の提供が日本では行われておらず、1ユーザーの最大容量が2.2TBに留まる点です。このため、従来から使っているiCloud+ 2TBは解約できない(解約すると容量が不足)ことが判明。つまり1ヶ月の支払いが1,980+1,300円となり、目論見よりも400円高くなってしまいました...。

2023.07.15

PIXUS XK50、久々のFW更新

妻が印刷後に正面カバーを開けっぱなしにしていたので、それを戻してメニューをリセットしようとしたところ、見慣れない表示が出ていることに気づきました。ファームウェアの更新です。

バージョン1.120への更新を促されました。

ファームウェア更新が表示されました。

(画像に触れると表示が変化します)

特にやらない理由もないので、すぐに適用しました。ただ、内容を確認しようとCanonのWebサイトを見てみたところ、「セキュリティ向上」とだけしか書かれておらず、詳細は不明。もっとも発売から時間が経過した製品なので、今さら機能向上はないのはわかります。見捨てられないだけありがたいとも言えます。

2023.07.14

RSRアップデート再公開

RSRアップデートが再開されました。バージョンナンバーは「16.5.1(c)」「13.4.1(c)」ということになっています。今度はMacにも適用しました。

2023.07.11

RSRアップデート配信の中止騒ぎ

この前日、AppleからRapid Security

Responseアップデートが配信されました。これは緊急性の高いセキュリティ対策を迅速に適用するもので、リリースはこれが2度目。WebKitの脆弱性を修正するためにiOS/iPadOSとmacOSに対して配信され、適用するとバージョンがそれぞれ「16.5.1(a)」「13.4.1(a)」に更新されます。

ところが翌日にWebブラウザ「Safari」において特定のWebサイトで問題が発生することが明らかになり、配信が中止。サポートページにはアンインストール方法が示される騒ぎになりました。Appleからは「後日修正版を配信」することが発表されています。

実は私もiPhoneとiPadでインストールしましたが、トラブルは生じていません。実は問題が起こるサイトは「FaceBook」「Instagram」「Zoom」などで、私はこれらのサービスを利用していないからです。ということで、今のところわざわざアンインストールはしないつもり。

それにしても、迅速なセキュリティ対策が逆にトラブルの元になるとは、つくづく難しい環境になったものです…。

2023.07.09

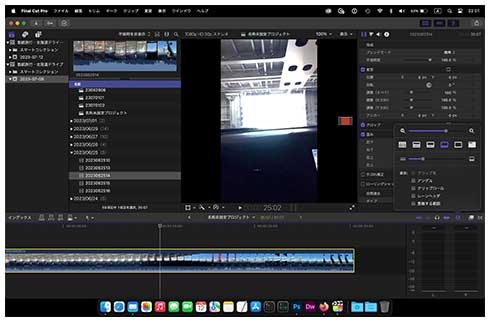

HDR動画の取り扱いに悩む

北海道ドライブ旅では妻がiPhoneで動画をたくさん撮ってくれました。せっかくなので、このWebサイトの記事でもそれを活用したいのですが...そこで問題点がひとつ出てきました。High

Dynamic Range(HDR)の取り扱いです。

はじめは何の気なしにiPhoneのQuickTimeムービーを「Final

Cut

Pro」に読み込んで編集していたのですが、最終版を書き出そうと「Compressor」でセットしたところ「8ビットコーデックだと品質が低下する」旨の警告が出ました。そうか、iPhoneで撮ったムービーはHDRに対応し、H.265(HEVC)でエンコードされていたので、明暗差が大きくてもきれいに撮れているのでした。これを一般的なH.264(MPEG-4/AVC)で書き出してしまうと、色深度情報が10→8ビットに変わり、情報量が減って品質が落ちるわけです。Appleデバイスで見るだけならHEVCで書き出せば品質劣化は最小限ですが、他のプラットフォームではブラウザで表示できない場合が多そう。となると現状ではAVCを使わざるを得ません。サイズの小さなムービーなので品質はそれなりでもいいのですが、実際にできたものを見てみると、白飛びしたり「もやっ」としたりで、正直鑑賞できるレベルにあらず。さて、どうすべきか。

こんなに悩むことになろうとは...HDRの扱いって難しい。

試行錯誤の結果、プロジェクトをSDR品質にして編集、「HDRツール」でレンジを調整、最後にムービーの明るさ&コントラストを調整してH.264で書き出すことにしました。色の再現性については問題があるのは承知していますが、芸術作品ではないので今回は雰囲気優先ということで妥協。

それにしてもHDRが一時期大流行した割には、統一的な対応ができていないというのが少々意外でした。ハードウェアの制約もあるので、一般化というのはなかなか難しいということでしょうか。

2023.07.01

「Apple One」利用開始!

「Apple Music」の無料利用期限が先月の23日で終わったため、計画通り「Apple One」を申し込みました。今回は妻ではなく私のApple IDで申し込んだので、1ヶ月は無料で使えるようです(ただしiCloud+の容量は200GB)。

ついに手を出してしまいました...あとはiCloud+の調整が必要です。

8月からは課金が開始されるので、その直前にApple One上でのiCloud+容量をMAXの2TBまで拡張し、今まで使ってきたiCloud+を廃止する予定。手続きを忘れないようにしないと!

2023.06.18

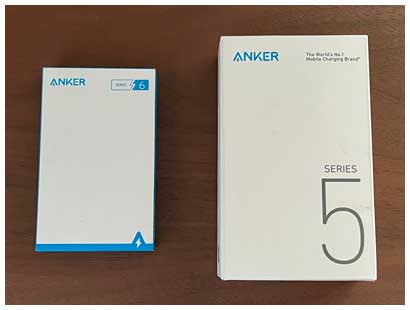

旅のお供に

かねてからの悩みは、旅に出た時の機器の充電です。だいたい夫婦でiPhone、iPad、カメラをそれぞれ持って行くので、ホテルではコンセントの争奪戦が始まります。まあ、争いが起きるとだいたい私が負けますが...(笑)。

実際の困り事は、必要な口がまちまちなこと。iPhoneはLightning、iPadはUSB-C、カメラは専用の充電器が必要ですが、コンセントの口が近いと並列で差せません。電源タップを持ち歩けば解決はするものの、そんなものを旅に持ち出したくはありませんよね。

そこで、ANKERから下の機器を購入しました。

これで大抵のものには対応できます。コンパクトなのが嬉しい。

(画像に触れると表示が変化します)

左はMacBookやiPadで使えるUSB-Cケーブル。後々のことを考え、取り回し性は劣りますが長めの1.8mケーブルにしました。曲がりやすい素材なので断線しにくいはずです。

右はUSB充電器付きの電源タップ「Anker 511 USB

Power

Strip」。AC差込口×2、USB-C×1、USB-A×2を搭載で、USB-Cでは単独使用なら30Wで急速充電が可能。すなわちコンセントを一つ確保できれば、上の争奪戦はほぼ回避できるということです(ナイス!)。何より非常にコンパクトなので、スーツケースの中に入れておくのも苦にならないサイズです。

これで旅先に平和が訪れると嬉しいですな。

2023.06.17

カケミズ家はOfficeから卒業します

来月が「Microsoft 365

Personal」の更新時期です。といっても、契約しているのは実家のパソコンで使っているもので、自分で利用してはいません。実は自分用の契約は今年の1月に更新せずに終了させたため、実家用の次回更新時には契約スタイルを見直すことにしていました。

さて、サブスクリプション形態ですが、最近家族で使える「Microsoft

365

Family」が登場、6ユーザーまで利用できる選択肢ができました。これなら家族みんなで使うことができます。その場合の年間使用料は21,000円。月割りだと1,750円になり、機能を考えればリーズナブルではあります。しかし実際の使用頻度を考えると、我が家にはこれでも割高に思えてなりません。

日本ではもはやOfficeスイートは必需品ですが...家庭には本当に必要なのか?

(画像に触れると表示が変化します)

さんざん悩んだのですが、サブスクリプションの更新を止めることにしました。アカウントから自動更新をオフにしたので、あと3週間ほどで終了となります。実家ではプリンターも処分してしまったので、実際の利用頻度はほとんどないはず。あれば便利なのは確かですが、めったに使わないものに年間1.5〜2.1万円の負担は痛すぎる。どうしてもの時には無料で使えるWebアプリもあるし...。

ただし、気になるのはOneDriveの1TBストレージですが、実家パソコンのOneDriveの中身を見てみたところ、古いデジカメ画像を退避させれば無料の5GB枠に収まることが判明。遠隔で不要ファイルを退避させて利用量を3GB弱まで抑え込んだので、影響なく移行できそうです。

さらば「Office」スイート、「Office

2000」からの長い付き合いでした。

2023.06.07

Apple Siliconへの移行完了、なのだが...。

Appleの開発者イベント「WWDC23」が開幕し、事前予想通りに新型Macが数機種登場しました。また、これをもってラインナップからintel製CPUを積んだマシンが姿を消し、Apple

Siliconへの移行が完了したとのことです。

今回ボディも新たに登場したのは「MacBook Air

15-inch」。昨年リニューアルされた13インチモデルをベースに、一回り大きなディスプレイを搭載したモデルです。これは人気が出そうですが、1.5kgという重量は個人的にはちょっと重い気も。フットプリントも大きそうです。

iPadのARで実物大で表示させ並べてみました。フットプリントはさすがに大きそう。

2機種目は「Mac Studio」で、こちらはチップを「M2

Max/Ultra」に刷新し、さらにパフォーマンスUPしたようです。

最後に登場したのがフラッグシップ「Mac

Pro」なのですが...意外なことに外観デザインはIntelチップ搭載のものから継続。このあたりはPowerPCからの移行を思い起こさせます。搭載チップは「M2

Ultra」で、搭載メモリは最大192GB。前モデルが1.5TBだったことを考えるとかなり少なくなりました(アクセス速度が圧倒的に上がっているところはありますが...)。また、Mac

Studioにない特徴として、PCIeスロットが装備されていることがあります。ところがこのスロット、ディスクリートGPUには非対応とのこと。「何に活かせるのか」が謎です...。まあ、標準構成でもとても一般人が買えるような価格ではないので、大多数のユーザーにはもはや関係はない話ではあるのですが。

こっちは相変わらずデカイ。でも特徴がPCIeなのにdGPUが使えないとは...!

例年通り「iOS 17」「iPadOS 17」も披露されました。今年はサポート打ち切りになるデバイスは身の回りになく、ひとまず安心。ただ、来年は母の「iPhone XR」は危ないかも...?

2023.06.04

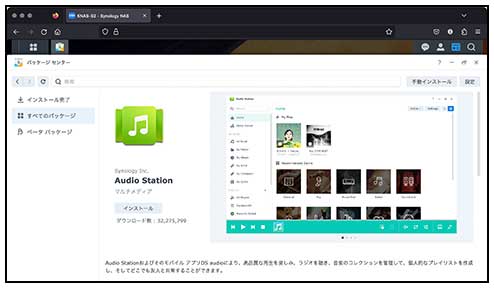

Audio Stationでは代替不可?

Synology製NAS「DS220j」を「DSM 7.2」にアップデートしたところ、互換性がなくなり「iTunes Server」が使えなくなりました。その代替としてより高機能な「Audio Station」を導入。サーバー上でのアプリの使い勝手はほとんど変わりません。iPhoneにアプリ「DS audio」を導入すれば同じように聴けるはずですし、AirPlayを介してスピーカー出力も可能です。

「Audio

Station」ではAACファイルを配信できず...どうする?

結論から言うと失敗。DSM

7.2に対応したこのバージョンでは、コーデック「AAC」に対応しなくなったようなのです。このためiTunesで作成したAACファイルの再生ができなくなっているのが判明しました。これでは移行は困難です。

とはいえ、このためにライブラリの全ファイルをMP3に変換するのもまたナンセンス。さて...どうしたものか?

2023.05.31

DSM 7.2 適用

Synology製NASのOS「DiskStation

Manager」の最新バージョン7.2がリリースされました。以前からβ版、RC版が公開されていることを知っていたので注目していましたが、ようやく正式版が公開されたようです。

我が家でも稼働中の「DS118」「DS220+」「DS220j」をアップデートしました。更新内容を見るに主に企業向けのセキュリティ機能が強化されているのが主なようで、コンシューマー向けにはあまり大きな変化はないようです。「iTunes

Server」が互換性がなくなり使えなくなったようですが、代替品もあるので影響はないかな。

コンシューマーユーザーにはあまりメリットはないかも。

「DS220+」だけはエラーが出てアップデートできませんでしたが、Synologyのサイトから7.1.1からの差分ファイルを落として適用したところ、上手くいきました。

さすがにこのダイヤログには焦りましたが、再起動で復帰しました。

2023.05.27

素の状態でもダメだった

妻からCDのリッピングを頼まれたので、再びミニPC「LIVA

Z2」を使ってトライしてみました。今回はWindows

10+iTunes最新版の組み合わせですが、やはりオーディオCDを認識しません。エクスプローラー上ではオーディオCDとしてマウントできているのですが...?

Microsoftのフォーラムを見ると同じ症状を訴える書き込みもあり、WindowsのINBOXドライバだけにしてみるように提案がありました。デバイスマネージャで調べたところ、セキュリティソフトのドライバも登録されていたので、これをアンインストール。再起動後に試してみましたが状況は変わりません。

最後の手段で、Windows

10を再インストールしてUWP版iTunesだけを導入し、いわゆる「素の状態」にして試してみましたが、やはりiTunesではオーディオCDとして認識しません。これでは全く処置なしです。せっかくのBDドライブなのに...。

せっかくのBDドライブなのに、オーディオCDが読めない...。

仕方がないのでMac用のSuperDriveを倉庫から引っ張り出し、妻のMacBook Proで直接リッピングしました。「LIVA Z2」の存在意義が、また一つ減ってしまいました...。

2023.05.24

サーバーは順調稼働中

自宅のサーバー構成を見直してから数日経過しましたが、順調です。

気になっていたファイルサーバーの夜間自動バックアップも失敗にならずに完了しており、もくろみ通りの動作になっているのがログからも確認できました。普段使いで画像や文書をアップロードしておく程度なら3分ほどで終わるようで、これならバックアップ側サーバーの起動させる時間を1時間から30分程度まで減らしても良さそう。電気代も上がるようだし、多少なりとも節電にはなることでしょう。まだまだ最適化は続く...。

4TB SSDを投入したTime

Machineサーバーも快適です。

2023.05.23

自動延長のワナ

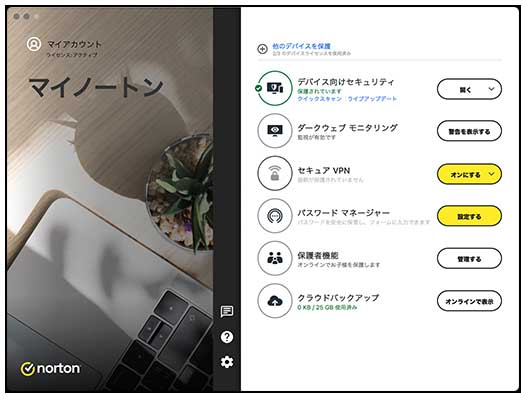

この日、クレジットカードの利用記録を見ていて覚えのない支払いを発見しました。その請求元は「ノートンストア.jp」

。ということは...セキュリティソフトだ。

以前のメールを探して確認したところ、購入したのは2020年6月。使用期間はそこから3年だったので、今がちょうどそのタイミングに当たります。しかも「自動延長」の設定がONだったので請求が入ったわけです。ソフトウェアを起動して有効期限を確認したところ、2024年6月に期限が延びていたので間違いありません。

しまった、チャンスを逃した...。

「失策った!」と思ったのはこの時。実はこの「Norton

360」、ライセンスを更新すると高くつくことが知られています。1年延長するなら新しく3年ライセンスを買った方が実は安い。このことをすっかり忘れてしまっていました。

ひとまず自動延長はOFFにしておこう。来年の更新時期に注意です。

2023.05.20

録画時間を延長する

我が家には監視カメラがついています。大家さんが設置したものをそのまま使わせてもらっているのですが、さすがに記録媒体まで使うのは気が引けるので、そこは自分の持ち物(120GB

SSD)をとりあえず使っていました。

さて、その録画先はSDカードかUSBディスクを利用可能。しかし仕様を調べたところ、SDカードは32GBまでしか対応していないようなので、録画可能時間は約2日というところになります。これでは留守中の備えとしては役不足。

そこでSSDの容量アップを図ることに。Amazonで探したところ、有名メーカー製の240GB品が3,000円弱であったので、これを購入。

それにしても10年前と比べると価格はもう1/3です(一方で性能もやや抑えられてはいますが)。

Transcend製240GBモデル、TLC採用のようです。

メーカーWebサイトによれば、読込み最大500MB/s、書込みは最大330MB/sと性能はやや控えめになっています。ただし今回のような用途の場合、HD動画を一定ペースで保存するだけなので、それほどの高速性は不要。また書込み容量も80TBWと、最近の製品としては相対的に小さいものの、次に引越しするまでと考えるならばこれでも充分。

エントリーレベル品ですが、外観には高級感があります。

(画像に触れると表示が変化します)

これによって、録画可能時間が169時間(7日)から339時間(14.1日)に延長。まあ2週間振り返ることができるならば充分用は足せるでしょう。

2023.05.20

自宅サーバーの再構築完了

先週から進めていた自宅サーバーの再構築作業がようやく完了、4台あったサーバーを3台に集約して運用することにしました。

1台目は4TB

SSD搭載のコントロールサーバーです。無音を活かして常時起動。主に外部との通信を担い、ソフトウェアのダウンロードやクラウドとの同期、そしてDHCPサーバーとTime

Machineバックアップ機能を稼働させます。

2台目は6TB HDD(RAID

1)で稼働するファイル&写真サーバー、ファイル保存と写真データの配信に使います。電力消費はハイバネーションを積極的に使って抑制。バックアップは後述する3台目に「Hyper

Backup」を使って週に4回実施。この機能では重複ファイルを排除してくれるので、ソース側に対してバックアップ先で容量が少なく済むメリットがあります。

3台目も6TB

HDD2台搭載。別室に設置し、映像+バックアップサーバーとして配置。テレビへの映像配信の他、使用頻度がほとんどない写真のRAWデータを保管しています。通常は電源をオフにしておきますが、バックアップタスクが走る時間だけ自動起動/終了させて稼働を最小限にします。

![]()

一週間かけてようやく再構築完了、3台で運用します。

各機のストレージ使用量は1台目が25%、2台目が62%、3台目が79%+52%となり、予想される今後のデータ増加に対する余裕のバランスも良くなりました。

あと残る課題は遠隔地バックアップ。これがあれば完全な環境になります。実家のネット環境が比較的いいので、ここを上手く使えないか構想を練っています。

2023.05.19

これが最終版になるか?

「iOS/iPadOS 16.5」「macOS Ventura 13.4」がリリースされました。もうすぐWWDC23なので、そこでは新バージョンが発表されるはず。となると、これが現行版の最終リリースでしょうか?

2023.05.13

Secure Eraseは効くのか?

NAS「DS118」で使っていた1TB

SSDが浮いたので、再利用を考えています。ところが問題が一つあって、外す前の使用率が97%を超えていました。つまり書き込み速度が相当落ちている状態になっているはずです。

復活させるにはメーカーが出している専用のメンテナンスソフトを使えばいいのですが、我が家での問題は「それを使えるマシンがない」こと。Windowsマシンはあるのですが、SATAベイが1つしかなく、そこにはWindowsがインストールしてあるので、SSDをつなげないのです。困った。

調べてみると「Secure

Erase」も効果があるとのこと。であれば使っていないSynology製NAS「DS216j」があったので、これを使ってやってみることにしました。120GB

SSDをベイ1に装着してDSMを導入し、ベイ2にSecure

EraseをかけるSSDを装着して作業する作戦です。

見てくれはともかく、一応ストレージ製品なんで何とかなる...のか?

やってみると、後から装着したSSDに「Secure Erase」を選択することができました。ここまでは狙い通りです。ただ所要時間が128GBで「約2分」と、ちょっと短かすぎるような...? 1TBでも「4分」と表示されましたが、実際には両者とも10秒ほどで「消去中」→「非初期化」に表示が変わりました。これ、ホントに消去作業してる?

「Secure

Erase」がメニューから選べるので安心した、のですが...。

さらに問題なのは、効果を直接確かめられないことです。とはいえこのためにSATAベイのあるWindowsマシンを揃えるというのも...。何かいい方法はないものか?

2023.05.13

コントロールサーバーに4TB SSD投入!

我が家のコントロールサーバーが危機的状況に。容量残がついに5%を切ってしまいました。原因はTime Machineバックアップなのですが、これはもう運用では逃げきれません。

使用済み容量が97%に。これはもう限界です。

先日も書きましたが、AmazonでSAMSUNGの4TB SSDが値下がりしていたため購入。それが前日にようやく届きました。製品は「870 EVO」で、TLC採用の2.5インチSATA SSDです。機能上はHDDでも構わないのですが、リビングに置くので大きな作動音はさせたくないし、防音のため棚の蓋を閉めて使いたいので、発熱の小さいSSDをあえて使いたかったのです。

こちらが今回の購入品、それにしても価格の下落が大きい...。

コントロールサーバーはSynology製の1ベイNAS「DS118」を使っています。これに2.5インチ→3.5インチの変換マウンターをかましてSSDを装着していました。今回もこれは流用します。

NASには変換マウンターをかましてSSDを装着しています。

外観です。左が新しい「870 EVO」4TB、右がこれまで使っていた「860 EVO」1TB品。見ての通りデザインはほぼ同じで、裏面に貼られている製品シールが異なっているだけに見えます。

見ての通り外観はほぼ同じ、裏のシールを見ないと判別不能。

新しいSSDをDS118に搭載して、いつもの手順で「DSM」をインストール。「ストレージ

マネージャ」でストレージの初期化を行ったところ、利用可能な容量は3.6TBでした。

一つ心配だったのがTRIM機能が使えるかというところでしたが、互換性の警告は出たものの設定は可能だったので、どうやら動作はしそうで一安心です。

これまで使っていた1TB

SSDをUSB接続の外付けケースに入れて接続し、記録されていたファイルを書き戻し。さすがにストレージ用のOSだけあり、コピーは110〜130MB/sほどのスピードで進み、思っていたよりも早く終了しました。

意外に早く移行作業が完了、Time

Machineもそのまま継続できています。

最後に「MacBook

Pro」から「Time

Machine」のバックアップが継続できているかを確認して作業は完了。移行後、ストレージの使用率は24%まで低下しました。これなら当面は容量不足の心配はなさそうです。

こうなると、日常に使うストレージとしてHDDが廃れるのも、もう遠くないかもしれませんね。

2023.05.05

Wi-Fi拡張

妻から「iPadを実家の二階で使うと時々Wi-Fiが切れる」という打ち上げがありました。彼女の実家で使っているWi-Fiルーターはアンテナ数が少ないハードウェア仕様だと思われるため、電波の飛び方が控えめなのが原因だと思われます。

幸い、私の実家には自宅の引越しに伴うネットワーク見直しで使わなくなったルーター「Aterm

WG2600HS」が保管してあったので、これを利用することを思いつきました。最新規格ではないもののWi-Fi

5(IEEE802.11ac)対応で4x4アンテナのため、接続可能エリアの拡大と複数機器同時アクセス時の速度低下が起きにくくなるはずです。

![]()

HR01のWi-Fiを無効にして、無線LAN機能をAtermにi移しました。

WG2600HSを有線LANでHR01につなぎ、HR01の無線LAN機能を無効化。各デバイスのWi-FI接続先をWG2600HSのSSIDに変更して作業終了。これでいくぶん改善されるのではなかろうか。

2023.05.02

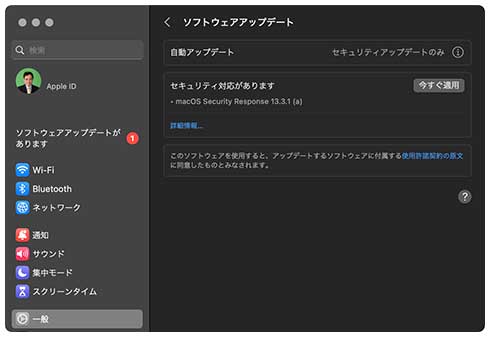

セキュリティアップデート

macOSとiOS/iPadOS用にセキュリティアップデートがリリースされています。これによってバージョンナンバーの後ろに(a)というマークがつくのが目新しい。

適用するとバージョンナンバーに(a)がつきます。

例外的な適用だけに、急いでセキュリティホールを塞ぐ必要があるんでしょうね。私は全デバイスを速攻で適用しました。

2023.05.01

たぶん底値だと思う...

先日も書いたSAMSUNG製SSD値下げの件ですが、Amazon.co.jpでも「870 EVO」の2.5インチ4TB品の価格が大幅に下がり、3.1万円になっているのを発見しました。ただし、即納ではなく1週間ほど待たされるようです。その一方、QLC版の「870 QVO」は3.6万円のまま。こうなるとスピード、耐久性ともに優れるTLC品を誰でも選びますよね...。

おそらくこのあたりが底値になるのではなかろうか。

実は、コントロール&Time Machineバックアップに使っているSynology製NAS「DS118」に使っている1TB SSDが残量10%を切っており、早急に大容量品に載せ替える必要が生じています。そこで迷いましたが購入を決断。まとまった出費になりますが、お得な買い物になったと思いたい。

2023.04.23

オーディオCDが読み込めない?

妻がCDを購入したので、「HomePod

mini」で聴けるようにすることに。我が家のコンピューターで光学ドライブを装備しているのはリビングのWindowsマシン「LIVA

Z2」だけなので、これを使ってリッピングを行うことにしました。「iTunes」をインストールしてCDをセットすれば読み込みが始まる...はずだったのですが、何も起こりません。エクスプローラーを見るとディスクはマウントされているので、ハードウェアのトラブルというわけではなさそうです。

そこでMicrosoft

StoreからUWP版

を導入してみましたが、状況は変わりませんでした。

Microsoft

StoreからUWP版を導入しても状況変わらず...?

そこでWindows上でのiTunesリッピングを諦め、Mac用の「SuperDrive」を引っ張り出し、妻の「MacBook

Pro」につないでCDをスロットに挿入したところ、あっさり認識。リッピングも問題なくできました。やりたかったことはこれでひとまず完了できました。

こうなると、なぜWindows版で上手くいかなかったのか謎です。どういうことなんだろう...?

2023.04.16

4TBの2.5インチSSDがお買い得、だったのだが

旅行中、いつも見ているIT系の情報サイトで、気になる記事を発見しました。Samsung製のSSDが秋葉原の複数のショップで特価になっており、特に大容量モデルで下げ幅が大きいとのこと。NASでTime

Machineを発熱&振動なしで使いたいため、2.5インチSSDの大容量製品を探していたところにこの情報。記事を見れば4TBのTLC品は約1万円の値下げらしい。チャンス到来か?

ただ、旅行中だったので全体像が確認できず、自宅に戻ってからどこで買うか決めようと思っていました。ところが首都圏帰着後に各ショップのWebサイトを見ると、軒並み「SOLD

OUT」の表示が...やっぱり、みんな考えることは一緒ということですね。

性能に定評のある製品を買うチャンスだったのですが...残念!

もう一段階深読みをすると、これは旧製品の在庫処分の予兆? であるならば、まもなく後継製品が従来より安価な位置づけで登場するのかもしれません。しばらくはマメにチェックしてみることにしよう。

2023.04.02

久しぶりに物欲が?

前々から「そこそこのWindowsマシンを1台持っておきたいな...」と思っていました。特に最新MacがIntel製CPUを使わなくなり、「Boot

Camp」でWindowsを導入できなくなってからはなおさらです。一応ミニPC「LIVA

Z2」はあるものの、Windows

11環境ではレスポンスが悪い。

ただ、そんな中で面白い製品を発見しました。CHUWIという中国メーカーなのですが、そこが出しているミニPCが、第12世代Core「Alder

Lake」を搭載したとのこと。

なかなか面白い存在です。コストパフォーマンスも高そう。

(画像に触れると表示が変化します)

これに会社で使っているLenovoのTrackPoint

KeyboardとEIZOの4Kディスプレイを組み合わせると快適な環境が手に入りそうです。

とはいえ、業務ならリモートワークとして会社のPCを持ち帰ればいいし、実際のところ個人用途でExcelやPowerPointを使うことも全くないため、正直困ってはいません。冷静に考えると我が家には用なしかな...。

2023.04.02

温度が上がる

Synology製NAS「DS220+」ですが、アクセスが続く状態でラックのドアを閉じると、HDD温度がかなり上がることが分かりました。ドアが閉じている場合は41℃まで上昇しますが、そこからドアを開くと34℃まで低下。

温度は製品寿命にじわじわ効いてくるので、できるだけ低く抑えて使いたい。アクセスとウィルススキャンなどが重なって高負荷状態が続かないよう、タスクのスケジュール管理をよく考えないといけないようです。

2023.03.26

常時稼働サービスはSSDで

Synology製NAS「DS220+」が高機能なので、DHCPサーバーや写真管理アプリを稼働させ、さらにTime

Machineバックアップ先として設定し、接続先を一本化して使ってみたのですが...どうもいまひとつです。というのは、常時サービスが稼働することで本体内のHDDがハイバネーションに入らなくなり、ドライブ温度が上がってしまうのです。今後、気温が上がってくるときつい。

そこで、一旦外した1ベイの「DS118」に再び1TB

SSDを内蔵し、DHCPサーバーとクラウド同期ソフトウェアおよびTime

Machineサーバー機能をこちらに移動しました。常時稼働でもSSDなので発熱が抑えられるという目論見です。その分、HDDを使うDS220+を休ませられます。

左がSSD搭載のコントロールサーバー、これでHDD回転を止められます。

ただ、容量が1TBとTime Machineサーバーとしては少ないことから、すぐに満杯になってしまうのではないかという懸案があります。この点についてはここ最近の実績から見て3〜4ヶ月ぐらいはしのげると思われるので、SATA接続2.5インチSSD大容量品の価格がもう少しこなれてくれば、新規購入して換装する予定です。

2023.03.11

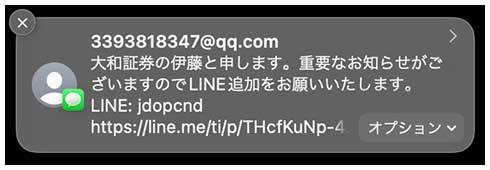

無礼者!

今度はメッセージで。突然デスクトップに割り込まれるとさすがに腹が立ちます。国内のまともな会社や人物がビジネスで「qq.com」など某国由来のドメインを使うわけがありません。

イトーさん(仮称)よ、無礼者の称号を授けようぞ。

2023.03.10

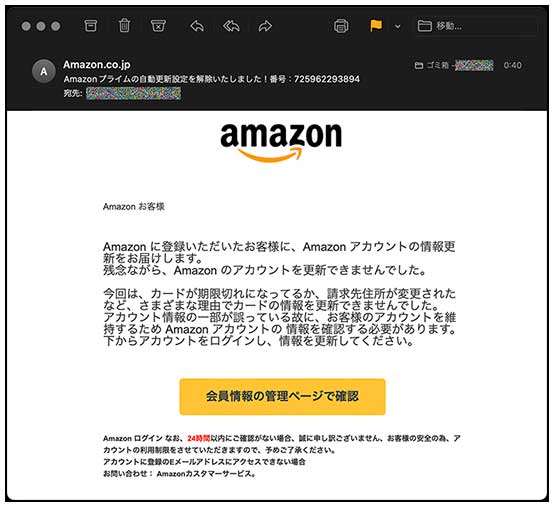

いつもの「アレ」来たる...ホントにしつこい

朝、起床してiPhoneの目覚ましアラームを止めると、ホーム画面にメールの着信があったことが表示されました。題名を見ると「Amazonプライムの自動更新設定を解除いたしました!」との表示。

ああ、いつもの「アレ」ですね。

これがメールの文面です。確かに本物に雰囲気はよく似せてる。

分析してみました。内容を要約すると「情報の確認ができなかったので自動更新を無効化した」「24時間以内にメール内のリンクからアカウントにアクセスしろ」が趣旨。ただ注意して読んでみれば不自然な点が見つかります。例えば...

(1)メッセージの出だしが「お客様へ」となっている。アカウント情報=個人情報にまつわるものなら「〇〇様」指定で来るのが当たり前です。

(2)題名が「いたしました!」と真面目な通知では使わない表現。何が嬉しいんだか。

(3)「24時間以内に」と指示してあるが、まっとうな会社がそんな勝手な要求をするわけがない。

(4)「メール内のリンクから」って、なぜ公式Webサイトからのアクセスを促さない?

(5)宛先になっている私のメールアドレスが、登録しているそれとそもそも違う。

ということで、はい、さよなら。

メールのヘッダーを全て表示させれば、素性がわかります。赤線部にご注目。

ただ、今回は(5)の項目に興味を持ちました。今回のメールの宛先は「私の苗字@プロバイダー名」のアドレスで送られていました。これを見出そうとすると、考えられる可能性は2つ。まずは「片っ端から苗字を列挙+プロバイダー名」の組み合わせでアドレスを合成して作ることです。しかし私の苗字はかなりレアなので、これはちょっと考えづらい。もう一つはアドレス情報が流出していること。実はこのアドレスはエイリアスで、本人も今まで一度も使っていない(!)ため、個人的には後者の可能性が高いのではと思っています。となると、考えられる出元は1ヶ所だけ???

ひとまず、エイリアスは削除しておくことにしよう。

2023.02.27

NAS間の同期に失敗する...

我が家ではメインストレージであるNAS「DS220+」のコンテンツを、別のNAS「DS220j」に「フォルダ同期」でバックアップしています。バックアップ先は使用頻度と電気代を考慮し、タスクを走らせる間だけ自動起動させておく設定で運用中。

ところが最近、この同期作業が失敗することが多くなりました。ログを確認すると「エラーコード:10」の記録があります。製造元であるSynologyのナレッジセンターで確認すると、考えられる原因は二つ。一つは「ディスティネーション

サーバーがシャットダウンしている」というものですが、接続自体はできているようなので該当しません。他方は「ネットワーク問題」ということで、rsync接続のポート873と22が開いていることを確認することと、IPv4「MTU値を手動で設定」→MTU値「1500(デフォルト)」に設定するように書かれています。前者は問題なく、後者については「そもそも設定」=「デフォルト」なわけで、なんでこれが対策になるのかはいささか謎ですが、とにかく言われた通りやってみました。

なぜか同期に失敗してしまう。手動同期させると完了するのに、なぜ?

ところがこれでも改善せずに失敗していました。手動で同期すると問題なく成功するので、そうすると同期作業が完了する前にバックアップ先サーバーがシャットダウンしているということなのか?

現状、バックアップタスクの時間は45分確保しているのですが、これが足りないのかな? そんなに同期に時間がかかるほど更新データはないと思うのですが...(現に、手動で同期すると数分で終了している)。ひとまず次は起動している時間を延ばして試してみることにします。

2023.02.25

久しぶりの活躍だったが

この日は特急列車利用による日帰り旅。しかも出掛けた先では滞在6時間弱で、おそらく写真を大量に撮ることになりそう。そうすると懸案はiPhoneの電池持ち(特に妻の方)です。実際、これまでもよくバッテリーを使い切っては私のiPhoneで撮影させろと所望します。

そこで久しぶりに手持ちのモバイルバッテリーを引っ張り出しました。SONY製の「CP-V5」という製品で、リチウムイオン二次電池の容量は5,000mAhほど。フル充電しておけば、最近のiPhoneなら1回半ぐらい充電できる計算です。実は今までほとんど使う機会はありませんでした。なにぶん私は「手持無沙汰でiPhoneをいじる」ということがなく、外出先でバッテリーLOWになることがめったにないもので...。

話は戻って旅の帰路、電車の車内で妻の「iPhone

13」につないだところ、1時間半ほどかけてバッテリー残量が10%台から60%程度まで回復しました。私の「iPhone

13

mini」も20%台前半まで落ちてきていたので、30分ほど充電するつもりでつなぎましたが、43%ほどまで行ったところで容量が底を突いたようで、充電できなくなりました。ずいぶん昔に購入した気がするので、ひょっとして劣化で容量が落ちてるのかな? もっとも、インターフェースが限定的な代物なので、直接確かめようがありませんが...。

久しぶりに引っ張り出しました。でも...。

さて、実は利用した電車には窓側座席にコンセントが設置されており、何のことはないACアダプターを1個持って来てれば良かったわけです。下調べしておけば良かった...。

2023.02.18

MacBook Pro 再インストール

最近MacBook Proの調子がすこぶる悪かったので、初期化再導入を行うことにしました。Time Machineでバックアップを取ってから個人の設定&ファイルを全て削除し、復旧アシスタントでOSを載せ直します。ほとんどのデータがクラウドにあるので、App Store以外から導入したアプリのインストール以外は基本的にはそのまま待つだけです。昼下がりの頃には再び使えるようになりました。

4時間ほどでだいたい復旧しました。メールの再設定が一番面倒。

ただ、期待していた「写真」アプリをNAS上から読み込む際のHEIFファイルの破損はまたしても発生しました。Finderによるコピーはちゃんとできているようなので、どうも「写真」アプリが悪さをしているような...?

2023.02.08

「DS220+」リセット、画像破損の原因は?

ファイルサーバーに使っているSynology製NAS「DS220+」をモード2リセットし、DSMを再インストール&セットアップし直しました。

事の起こりは「MacBook

Pro」からSMB接続し、100枚前後の画像(JPEG)ファイルをコピーした際、数枚の画像が破損が生じたことです。私は「写真」アプリに画像を登録する際、FinderでマウントしたNAS上のボリュームから読み込ませていたのですが、これが読み込みプレビューで真っ黒に表示されて状態がおかしいことに気づきました。プレビューが表示されないファイルをFinder「Quick

Look」や「プレビュー」アプリで開いてみても、やはり画像が表示されません。どうやらNAS上にコピーされたデータが破損してしまっているようです。

ただ、NAS上にある壊れた画像をMacBookから再コピーして置換すると、今度は問題なく表示され写真アプリからも問題なく読み込めます。このため、ちゃんと転送されているかを一枚ずつ確認する必要が生じ、面倒を強いられています。Mac上のFinderが悪さをしているような気もしますが、今のところ確証はありません。インターネット上でも同様の打ち上げは見当たらず。

「DS220+」をモード2リセットし再セットアップしました。理由は...。

ファイルコピーを高速化するため、Mac側、NAS側とも色々とSMBパラメーターを弄っていたこともあり、原因切り分けを兼ねてデフォルト状態にリセットした次第。これで再現するかどうか、まずは様子を見てみます。

2023.02.05

原因は、寒さ?

最近「MacBook

Pro」で異様に充電が遅いことがあります。自宅ではThunderbolt

3

Dockに接続して充電しており、その出力は87Wあるので急速充電できるはずなのですが...? この件については妻からも苦情が出ていました。

自分のマシンで色々と試したところ、どうやら温度が低い時にこの現象が起こるようです。例えば朝にMacBookがキンキンに冷えているとダメ。一方で気温が10℃を超えているような日は、かなりのスピードで充電ゲージが伸びて行きます。

時々異様に充電が進まないことが...原因は、寒さ?

しかし充電スピードを上げるために暖房を使うというのもナンセンス。MacBookシリーズはアルミ筐体なので、放熱性がいい裏返しでとにかく冷えやすい。電気代高騰のこのご時世、できるだけ気温の高い日を当てて充電するように工夫するぐらいしかできないかな。

2023.01.22

B/Uスケジュール見直し

電気料金の上昇が止まりません。1月請求分で昨年と比較すると、1kWh当たりの電気料金単価は43.6%上昇しています。ここ数ヶ月の間で見ると、前年比で使用量は減っているので、節電をしているのはデータからも分かりましたが、それでも料金は上がる一方です。

そこで、さらに少しでも使用量を減らすべく、サーバー間のバックアップスケジュールの間隔を広げることにしました。これによってサーバー1台の稼働時間を70%削減します。料金の面では焼け石に水のような気もしますが、極力無駄な作動を減らしていくしか、できることはありません。

2023.01.20

負荷分散

自宅内のWi-Fiについて気になることが一つありました。我が家では比較的古い機器も残っていることから、5GHz帯だけではなく2.4GHz帯も利用しています。ところが接続台数でいうと5GHz帯の機器が圧倒的に多いことから、通信負荷が集中しているように思えるのです。そこで、負荷を分散させるために高速性を要求されないデバイスは2.4GHz帯に移すことにしました。

その筆頭がAppleのスマートスピーカー「HomePod

mini」。このデバイスはセットアップに使ったiPhoneのWi-Fi設定を転送するため、5GHz帯のSSIDが自動的に選択されていました。ただし観察すると2.4GHz帯側に接続しているiPhoneにも再生中の曲目が表示されるなど、必ずしも同じSSIDでなければ使えないというわけではなさそう。

実際、今回2.4GHzに接続したiPhoneで再セットアップを行い、その後iPhoneを5GHz側へ接続し直しても問題なく利用できています。どうやら同じLAN内にあれば問題ないようです。

上から3番目が2.4GHz、4番目が5GHz帯のアクセスランプ。通信が分散してます。

(コントロールをクリックすると再生します)

低負荷ではあるものの使用頻度の高いデバイス(2台)が2.4GHz帯に移ってくれたので、5GHz側が少し空いたことから、多少は使い勝手も良くなることでしょう。

2023.01.18

映像配信途切れ対策

先日の夜、寝室で家内の映像配信サーバー上にある動画(MPEG2)を見ていたところ、映像と音声の途切れが立て続けに発生しました。メディアプレーヤーを再起動して再生すると再現しなかったことから、再生データが壊れたわけではなくネットワーク上での遅延と思われます。DVDレベルの動画だったので、再生に必要なビットレートを考えると実効10Mbpsほどあれば充分なはず。リンク速度が1,300Mbpsなので、帯域にはたっぷり余裕はあると思うのですが...?

ただ、映像サーバーはリビングにあり、メディアプレーヤーは距離上で最も遠い位置。5GHz帯のWi-Fi

5接続ではあるものの、中継機を介して2段での接続なので、通信状況によっては待たされることがあるのかも。特に1段目は他機器の通信が介入するので、例えば妻がインターネット上の動画配信を別室で見ていたりすると、1段目がボトルネックになるのかもしれません。

これで寝室でも安定した視聴が可能になる...はずなんだけど。

そこで、サーバーを中継機に有線で直結しました。これならリビングからも寝室からも1段のWi-Fi接続でアクセスできるので、ボトルネックを軽減できるはず。今度ストレステストをやってみることにします。

2023.01.18

防振対策を水平展開

メインのファイルサーバーに防振対策を施しましたが、この内容をバックアップサーバーと映像配信サーバーに水平展開しました。机の引き出し下にあるデッドスペースを活用し、クリアの下敷きを置いた上に防振ジェルマットを敷いてサーバーを設置し、Wi-Fi中継機に直結。

電源を入れて作動させたところ、効果は絶大。HDDと空冷ファンによる本体共振によるビビり音がなくなりました。

共振音がなくなったおかげで動作中も気にならなくなりました。

この2台はHDD温度が低ければファンが完全に止まるので、HDDハイバネーションを適切に設定すれば風切音もしなくなり、完全に無音になります。もっと早くやればよかったなあ。

2023.01.18

順当な強化

Appleより新製品が発表されました。M2

Pro/Max搭載の「MacBook

Pro」と、M2/M2

Pro搭載の「Mac

mini」です。これによってIntel製CPU搭載のMac

miniが姿を消しました。いよいよ残るは「Mac

Pro」ですね。

まずはMacBook

Pro

14/16インチ。CPUがM1

Pro/Maxと比較してコア数が増加しており、Maxでは最大搭載メモリも96GBと拡張されました。「MacBook

Pro」は新たにWi-Fi

6Eに対応、8Kディスプレイに対応するなどの強化が行われています。また、地味ですが添付ACアダプターとケーブルが本体同色になったのはいいですね。

CPUの強化と、Wi-Fiと映像出力のアップデートです。

「Mac mini」では「M2 Pro」が選べるようになったため、難のあったディスプレイ接続台数を含めた拡張性がThunderboltポートが増加したことで解消されました。

こちらは拡張性が広がった構成が用意されました。

総じて見ると順当な強化と言えますが、前モデルから乗り換えるほどではないかな。円安で価格もかなり上がっています。

2023.01.15

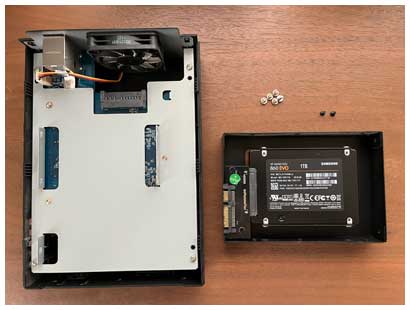

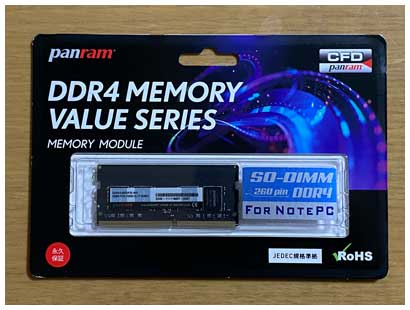

強化+復活、DS220+

購入したものの騒音問題が発生し、バックアップ用として使っていたSynology製NAS「DS220+」をメインサーバーとして使うべく、対策を行うことにしました。読み書きの性能はこれまで使ってきたエントリークラスと比べて高いので、なんとか使い切りたい。また、この製品はメモリを増加させることで能力を向上させることができるので、音対策と併せて強化することにしました。

メモリですが、CPU(Intel

Celeron

J4025)諸元から見てDDR4-2400が使えそう。このCPUがサポートする最大容量は8GBで、初期に2GBが搭載されていることから、4GBのSO-DIMMが対象ということになります。Synology純正品もありますが、一般的な製品と比べると5倍以上高価。そこで名の知れたメーカー品を使うことで対処しました。1,736円なり。

振動対策としては、他の人のWebサイトで書かれた内容を参考に、100円ショップで耐震マット(ジェル)と下敷きを買ってきました。こちらは330円です。

DDR4

SO-DIMMと耐震マットで強化+対策を行います。

(画像に触れると表示が変化します)

まずはメモリ増設です。スロット2の内蔵HDDを外したところに切り欠きがあり、メモリスロットが設けられています。ここに購入したSO-DIMMを斜めに差し込み、手前側を押し下げると爪がロックされて固定されます。ノートパソコンと同じ仕様になっています。

下の切り欠きがメモリスロット。モジュールを差し込むとちょうど埋まる形です。

(画像に触れると表示が変化します)

以前に問題だったのは、振動とそれに伴うラックのビビリ音、そしてファンの風切音です。そこでまずビビリ音を抑えるべく、購入した防振マットを本体下に敷いて使います。風切音についてはファンを止められないため、発生自体を避けることはできません。そこでAVラックの蓋付きエリアに、同じく騒音元となるUSB接続のHDDと一緒に納めることにしました。USB-HDDはTime Machine用として使い、ほとんどの時間はハイバネーションさせます。

AVラックの蓋付き部分に納め、風切音とHDDアクセス音を低減します。

(画像に触れると表示が変化します)

増設メモリも無事に認識しました。どうやらキャッシュに使われるようです。

(画像に触れると表示が変化します)

設置後、起動して蓋を閉めたところ、無音とまではいかないものの、音が「だいぶ遠のいた」感があります。その点では効果は上がったようですが、HDDアクセス音はそれなりに聞こえます。ただしアクセス時はパソコンを使っている時なので、これは許容できます。

気になるのは温度です。HDDに連続アクセスさせたところ、2時間程度で管理画面上のHDD温度は35℃まで上昇。冬場でこれなので、夏場にはさらなる温度上昇が予想されます。その時期は閉め切り運用は厳しいかもしれません。

2023.01.09

SRS-BTX500を活用

実家からSONY製のBluetoothスピーカー「SRS-BTX500」を持ち帰りました。このスピーカーはインド駐在の前に購入して使ってきました。帰国してからは実家に置いておき、帰省した時に使っていたのですが、MacBook

Proの音質が向上したため使う機会が減少。

また、自宅ではAirPlayスピーカーとして「HomePod

mini」を導入したため、時々テレビと接続していたWi-Fi+Bluetoothスピーカー「SRS-X77」を使うことも減りました。そこでテレビ接続専用として「SRS-BTX500」と入れ替えることにしたのです。SRS-X77はステレオ再生が可能な点を活かし書斎でBGM再生用に転用する予定。

テレビ直下に正面向きに設置しました。HomePodがあるのでテレビ専用。

(画像に触れると表示が変化します)

SRS-BTX500は2.1ch出力で、出力は10W+10W+20W。「SURROUND+MEGA BASS」をオンにしてテレビからの音を出してみたところ、確かに低音が豊かになりました。でもちょっと音を「作ってる」感が強い印象です。ただ迫力は増すので、F1中継で威力を発揮してくれそうです。

2023.01.07

ついに目に見える劣化が来た

私の使うサブ端末は2019年発売の「iPhone 11」、現在はミュージックプレーヤー、GPSレシーバーと健康機器の管理端末として使っています。この機種はバッテリー容量が3,000mAh超と、なかなかのスタミナを持っています。それもあって充電サイクルが遅く、最大容量はずっと100%を維持してきたのですが、この日に確認したところついに100%を切っていることが判明。購入から3年3ヶ月弱での出来事です。

ついに最大容量が100%を切りました。購入からは3年3ヶ月です。

でもこのペースだと、きっと最新OSサポート終了までに80%台に突入することはないだろうな...。

2023.01.05

「home 5G」を体感

そもそもの話は昨年の夏に遡ります。妻がモバイルデータ通信を使いすぎ、実家も巻き込んで速度制限がかかりました。原因は彼女の実家に通信量無制限の環境がなかったことです。これでは困るので環境を整えてもらうようお願いをしました。

その手段ですが、光回線が最もパフォーマンスは良いものの、局内工事が必要でプロバイダー契約が必要など、手続きのハードルが高いのが難点。即時開通できないと私も手助けできないことから不採用としました。

そこで次善の策として、NTTドコモの「home

5G」サービスの利用を提案。通信量は基本的には無制限で、5G電波が受信できれば下り速度はそこそこの速さが期待できます。

妻の賛同を得たので、義父とともに近くのドコモショップに出向いて契約をしてきました。専用のSIMカードを発行し、ホームルーター「HR01」を受領。翌日、妻の実家に出向いてセットアップを行ってきました。といってもSIMは店で挿してくれたので、電源を入れて数十秒待つだけ。ランプ点灯後、スマホからWi-Fiで予め知らされたSSID+パスワードで接続すればいいだけです。

最初に設置した場所では「4G+」での接続になりましたが、いくつかの著名なWebサイトを表示させてみたところ、快適な表示速度が得られました。確かにこのレベルなら固定回線代わりとして使うこともできそう。感覚的にはマンションの光回線+vDSLに近い使用感です。それにしても、この導入の簡単さはすばらしい。

ただ、ルーター本体に関してはいくつか気になる点も。初回設定が2.4GHz帯接続に限られるとか、SSIDの名前が2.4GHz帯の方に「a」、5GHz帯の方に「b」とつくなど、Wi-Fiに関する知識のある人から見ると「?」と思う点も少々。またWi-Fiアンテナが1本しかないので、複数機器から同時アクセスが発生すると遅くなるところが弱点でしょうか。

ただし、来月にはWi-Fiのアンテナ数を増強しmeshに対応するなどした後継機「HR02」が登場予定なので、急ぎでないならそちらを導入した方がいいかもしれません。

2023.01.04

2.4GHz帯Wi-Fi利用を止める

実家のネットワーク機器を総ざらえしたところ、2.4GHz帯にしか対応していないWi-Fi機器がなくなっていることが確定。このため無駄な電波使用を止めるべく、2.4GHz帯をオフにする運用に移行しました。2階のアクセスポイントから遠い部屋でも5GHz帯で700〜900Mbps出ており、特に2.4GHz帯を残しておく必要がないと判断。セキュリティ的にも好ましいはずです。

利用のない2.4GHz帯オフにしました。不要な電波は止めましょう。

2023.01.02

実家サーバーの無音化

実家のサーバーは自宅と同じようにDHCPサーバーを稼働させています。そのせいかドライブがハイバネーションに入ることがありません。つまりHDDは回りっぱなし。その影響で温度が低い場合に空冷ファンを止める「低電源モード」にしていても、ファンが停止するまで行かないようです。

電気代が高騰するこのご時世で、これでは困る。そこで内蔵HDDを取り外し、そちらの内容はWestern

Digital製の外付けHDDに移してUSB接続にしました。幸いなことにこの製品シリーズはSynologyのサイトでハイバネーションに対応している事が明示されていました。

HDD2のランプが消灯していることがわかります。隣がUSBハードディスク。

USBハードディスクのハイバネーションは15分に設定。しばらく様子を見るとHDDの回転が止まり正面のランプが点滅するようになりました。さらにSSDだけの内蔵になったNAS本体もファンが停止して無音になりました。これで騒音&振動から解放され、電気代も抑えられるはずです。