2026.01.04

年末年始帰省(復路編)

休暇もいよいよ最終日、首都圏に戻ります。いつも午前中の便を選ぶことが多いのですが、今回は午後便のNH566を利用しました。余談ですが、搭乗した機体は昨年と同じでした。

休みも終わり、首都圏へ戻ります。天候に恵まれた休暇でした。

搭乗直前に「軽微な整備作業が必要になった」ということで、搭乗開始が10分ほど遅れ、この影響で出発自体も20分ほど遅延。

![]()

実はこの席、ちょうど1年前にも座った場所でした。

最近はこういう見送りを行う場所が増えてきたように思います。

さらに滑走路で別機の着陸待ちにも遭遇し、ようやくの離陸です。

かなり遅れましたがようやく離陸。さらば土佐よ。

(画像に触れると表示が変化します)

機長の案内によれば遅れを取り戻すべく若干飛行速度を上げたようです。この日は天候がすばらしく、前日の雪で冠雪した富士山がきれいに見えていました。

復路も天候が良く、遠くまで見渡せたそうです。

飛行機は東京湾上空を通ってA滑走路に着陸しましたが、ターミナルビルから離れたスポットに到着したため、到着口までバスでの移動になりました。さらに手荷物ピックアップまで時間がかかり、到着口を出た時には到着の定刻から50分が経過していました。しかしちょうど所沢行きのバスがあるタイミングだったので、すぐにチケットを買ってバスに乗車。待ち時間ほとんどなしで乗り継げたのは幸いでした。

ここからバスで埼玉へ。明るいうちに帰れればいいのですが。

日曜の夕方ということもあり、目立った渋滞はなくバスは順調に走行。定刻よりわずかに早く17:10に所沢駅に到着しました。駅ビルで夕食を買ってから電車に乗車して最寄り駅へ。18:00前に自宅に帰着しました。

珍しく待ち時間の少ない移動で助かりました。

さて、明日からまた仕事です。

2025.12.31

今年もついて行きました

妹が金沢から帰省し、父に「お土産を買うために佐川に連れて行って欲しい」と要望。我々夫婦も便乗させてもらうことにしました。8:00に自宅を出発。

40分ほどで目的地の「まきのさんの道の駅 さかわ」に到着。ここでお土産の買い出しです。我々夫婦も職場や友人向けのお土産を買いましたが、妹はまさかの「箱買い」!

まずは「まきのさんの道の駅 さかわ」でお土産を購入。

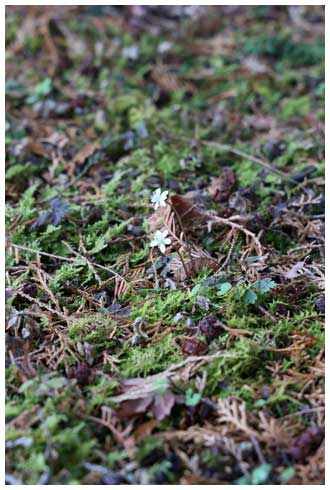

さて、このまま帰ってもまだ早いということで、少し寄り道をすることに。道の駅にて「牧野公園でバイカオウレンが咲き始めた」との案内があったので、そこに行ってみることに。佐川の市街地に入り、青山文庫の裏手に公園がありました。

バイカオウレンを見に牧野公園にやってきました。

おや、なんだか見覚えのあるグッズが...。

九十九折れの道を登っていくと、途中に「牧野富太郎墓所」の標識があり、そこにバイカオウレンの案内が出ていました。そちらへ入っていくと、墓所の奥にバイカオウレンの咲くエリアがありました。なるほど小さな花です。

東京の邸宅跡にも行きましたが、ここに墓所があるとは知らなかった。

(画像に触れると表示が変化します)

これがバイカオウレン、可憐です。

(画像に触れると表示が変化します)

さらに上に登ると展望台があり、佐川の街と、その向こうには横倉山の姿も見えました。

背後には佐川の市街地と横倉山が見えていました。

車に戻り、今度はR33を越知方面へ。桐見川を渡ったところで仁淀川を渡ってr18へ。ここから仁淀川に沿って下流側へ進みます。途中で浅尾沈下橋に立ち寄りました。

浅尾沈下橋にやってきました。なんだか見覚えがあるような...?

(画像に触れると表示が変化します)

ここは映画「竜とそばかすの姫」で劇中舞台のモデルとなった場所だそうです。

橋上から見た仁淀川、さすが水がきれいです。

(画像に触れると表示が変化します)

沈下橋はどんな撮り方をしても絵になります。

(画像に触れると表示が変化します)

そこからr18に戻り、そのまま仁淀川を下ってR194へ。伊野市街地で再びR33に合流し、高知市街まで戻ってきました。4時間ほどのプチ観光を楽しみました。

2025.12.28-12.29

四万十の霊泉へ

今年は妻の実家で不幸があったので、正月を祝うことがありません。また今年は旅行好きな義父が全く出掛けていないという話だったので、近場の温泉に行かないかと誘いました。選んだ行先は高知県四万十町の「松葉川温泉」です。

昼前に妻の実家の車で出発し、途中の土佐市で昼食を済ませてから現地へ向かいました。

土佐市の「イワゴー」で昼食。ここから温泉へ向かいます。

須崎からはR56でさらに西へ。ここから先は窪川に向かってきつい登りが続く区間ですが、さすがにパワーがある車だけに峠道を楽しく走れました。

久しぶりに久礼坂を走りました。ここから山に分け入ります。

坂を登り切った七子峠からはr41で北上します。本当はもう少し先から行った方が早いのですが、義父から「若い頃に修行した大野見に寄って欲しい」という要望があったので、そちら経由で行くことに。峠からさらに急峻な山を越え、閑静な集落に降りてきたところが旧大野見村です。ただ特に訪ねたいところがあったわけでもなかったようで、そのまま宿へ向かうことにしました。

大野見から松葉川温泉へは四万十川に沿ってr19で向かいますが、この道がまた狭かった。離合不可能な道が続き、慣れない車を運転している身では緊張しました。幸い目立った対向車はなく、なんとか温泉の入口まで到着。ここから4kmほど奥に入ったところが「ホテル松葉川温泉」です。ちょうどチェックインできる15:00過ぎに到着しました。

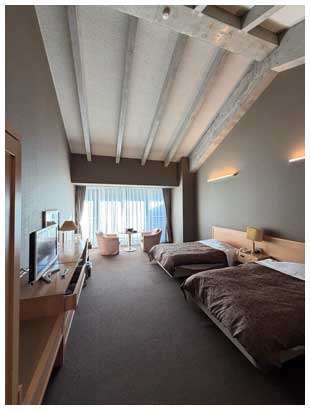

温泉に到着、立派な門松が立っていました。

部屋は天井が高くて広々した空間でした。

荷解きをしてから、裏手にあるキャンプ場の方に散歩に出かけました。吊り橋あり、高所あり、花の見どころありとなかなか面白い。ここに足を踏み入れたのは、実は27年前に関西時代の友人を連れてきて以来です。

まずはウェルカムドリンクで乾杯です。

裏手のキャンプ場につながる橋に行ってみました。

(画像に触れると表示が変化します)

橋から見た山と宿の建物です。確かに奥座敷感があります。

(画像に触れると表示が変化します)

この先の橋を渡るとキャンプ場、27年振りに来ました。

植物を見ながらトレッキングもしてみました。

散歩から戻って風呂へ行きました。ここの湯は独特で、すこしヌルヌルとした肌触りが特徴。それ故に身体が温まりやすい気がします。

18:30から夕食。今回の食事の売りは「子持ち鮎の塩焼き」でした。腹からかぶりついて食べるのがいいそうです。身がふっくらしていて美味しかった。その他にもカツオのたたきや四万十ポークを使った寄せ鍋、そして仁井田米のごはんなどを美味しく頂きました。

夕食です。1日お疲れさまでした。

今回の料理、メインは鮎と寄せ鍋でした。

夕食後、もう一度風呂へ。空気がひんやりしている中で入る露天風呂は最高です。この日の行動はこれにて終了。おやすみなさい。

前夜は早く休んだせいで、4時前に目が覚めました。すると妻から「星がきれいよ」と声掛けがあったので、カメラを持ってバルコニーへ。コンデジとEOSを三脚にセットし、撮影してみました。オリオン座が西の山に沈もうとしているタイミングだったのがちょっと残念でした。

周囲に灯りがないので、とにかく星の数が多い。

再び一度ベットに戻り、オープン時間に合わせて浴場へ。早朝でひんやりした露天風呂に浸かり、頭を覚ましつつ身体を温めました。

朝食は7:30から。両親も「普段はこんなに食べん」といいつつご飯のおかわりもしていたので、前夜に続いて食事もしっかり楽しんでもらえたようです。

![]()

朝風呂の後の朝食は美味しいですね。

メニューは一般的なものですが、ご飯のおかわり自由はありがたい。

9:30に宿を出発しました。次に向かうは四万十町(旧窪川町)市街地です。

9:30に出発、さすが山中だけあって空気はひんやりしています。

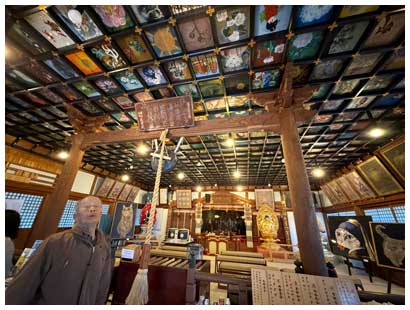

まずは義父の要望で窪川市街地へ。r19で南下し、窪川駅の前を通って岩本寺へ。ここは天井絵がすばらしいそうです。

岩本寺にやってきました。ここの名物は...。

(画像に触れると表示が変化します)

天井絵です。一面に並ぶ光景は圧巻でした。

(画像に触れると表示が変化します)

岩本寺を出て、妻の提案で近くの名物喫茶店「淳」さんへ入りました。まるで昭和にタイムスリップしたかのよう。コーヒーは濃厚で味わい深かった。これは確かにすばらしい。

岩本寺の参道にあるのが名物喫茶「淳」さんだそうです。

(画像に触れると表示が変化します)

内部は昭和そのまま。最近こんな雰囲気に遭うことが多い。

(画像に触れると表示が変化します)

店外で記念撮影、ロケにも使われそうな佇まいです。

ここからは帰路です。高速は使わずに、車の少ないR56を高知へ向けて戻っていきました。この日も天気が良く、絶好のドライブ日和です。

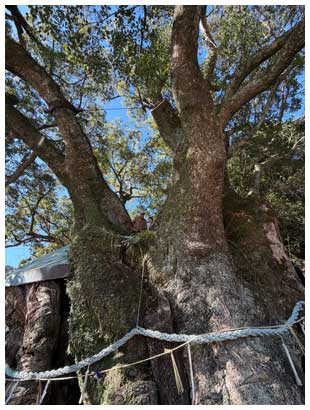

途中、義父の勧めで名樹を見に立ち寄りました。須崎でr23に入り、r284で海沿いに出たところにあるのが「大谷のクスノキ」です。大正時代に天然記念物に指定され、推定樹齢はなんと1,300年とのこと。その大きさは写真の通りです。一部は暴風により折れてしまっているものの、樹勢に衰えは見られないそうです。

「大谷の樟」を見るために立ち寄りました。

(画像に触れると表示が変化します)

これがその巨樹、中央に写っているのが義父と妻、どこか分かりますか?

来た道を戻り、今度はr47に入りました。この道は横浪半島の尾根を走る旧「横浪スカイライン」です。路面は少々荒れておりブラインドコーナー多数ですが、車やバイクで走るには楽しい道。走行モードをSPORTモードにして、2L e:HEVの性能を堪能させてもらいました。

SPORTモードでワインディングを走る、楽しい!

途中の展望台で休憩。やはりここから見る海と山は美しい。

途中の展望台から土佐湾を眺める。地球は丸い!

(画像に触れると表示が変化します)

景色も楽しめて、思い出に残るドライブになりました。

(画像に触れると表示が変化します)

宇佐で再びr23に合流し、ここからは海沿いに東へ。のんびりシーサイドドライブを楽しみ、最後は広域農道を使って高知市街へ。無事に妻の実家まで帰り着きました。

横浪半島から宇佐大橋を渡り、さらに仁淀川を渡って高知市へ。

義父上様、義母上様、ご満足いただけましたでしょうか?

2025.12.27

年末年始帰省(往路編)

今年も帰省しました。利用したのはNH565、午後発なのでゆっくり自宅を出発できます。

10:00に出発し、急行電車で西武新宿駅へ。いつもなら途中で特急電車に乗り換えますが、この時間帯では西武新宿駅での接続が10分しかないのでちょっと物足りない。そこで一般の電車で向かうことにしました。

電車は定刻通りに到着し、駅に隣接する東急歌舞伎町タワーのバスターミナルへ。バスはいましたがまだ客扱いをしておらず、10分ほど車外で待つ羽目になりました。これなら特急を使っても良かったのでは!?

バスも定刻通り発車し、首都高を経て羽田へ。荷物を引き摺り回すことなくターミナルに到着しました。北側のANA

LOUNGEが混雑しているということだったので、搭乗口からは遠くなりますが南側のラウンジへ。ここで持参した昼食を食べて搭乗までの時間を過ごしました。

いつもながら羽田は遠いです...。

今回、搭乗口は最も遠い47番ゲートだったので、出発時刻の35分前にはラウンジを出ました。思っていた通り、動く歩道を使ってもラウンジからは10分少々。距離も1kmほどあるので移動が大変でした。地方路線利用者の悲しいところです。

地方路線の悲哀、とにかく搭乗口までが遠かった!

47番スポットで出発準備中のNH565、A320neoは初めてです。

使用機材の到着遅れのため、搭乗開始は5分遅延。さらに段取りが悪くて、ドアが閉まる出発時刻もずるずると遅れました。

相変わらず搭乗時は大混乱になります。

D滑走路から離陸し、すぐに右旋回して西へ。この日は概ね天気も良かったので、横浜から富士山や日本アルプスがきれいに見られたそうです。私も富士山を撮影させてもらえました。

富士山からアルプスがきれいに見られたそうです。

定刻より20分ほど遅れて高知へ到着。冬休みの始まりです。

2025.12.11-12.14

やんばるの森をめぐる

例年だと有休が溜まる11月末に南への旅行を計画するところですが、今年は仕事の都合で11月いっぱいまではドタバタするだろうという読みで、12月に連休を取ることにしました。特典航空券もローシーズンなので比較的少ないマイルで遠くまで飛べます。行先は沖縄ですが、今回は妻の希望で本島北部の「やんばるの森」に行くことにしました。主目的は「飛べない鳥」を見ることです。

木曜日の6:00過ぎに自宅を出発し、最寄駅から電車で都心方面へ。途中駅で特急に乗り換えて一気に西武新宿駅へ移動しました。

通勤ラッシュが始まる前に出発します。

(画像に触れると表示が変化します)

途中駅で特急「小江戸」号に乗り換えます。

![]()

東村山からは一気に都心まで走ります。

西武新宿駅の隣の東急歌舞伎町タワーから空港連絡バスに乗り羽田へ。渋滞などはなく順調に到着しました。羽田空港第2ターミナルではようやくプレミアムチェックインカウンターの工事が終わっていました。手荷物検査場を通過しANA LOUNGEへ。持参した朝食を食べて40分ほど寛ぎました。

プレミアムチェックインカウンターが再オープン、ANA LOUNGEで朝食です。

(画像に触れると表示が変化します)

出発時刻の25分前にゲートへ向かい、グループ2の列に並んで飛行機に乗り込みました。機体はB787-10で、シートが全席モニター付きの最新式仕様なのが嬉しい。

今回の機体はB787-10、2度目の搭乗です。

所要時間は冬季になるので約3時間です。

(画像に触れると表示が変化します)

![]()

最新機材だけあって設備は充実しています。

飛行機はD滑走路から離陸して進路を西へ。富士山の南側はかなり雪が少ないのに驚きました。

沖縄便は飛行時間が長いために巡航高度が比較的高いので、静岡より海上に出た後はずっと雲上飛行になりました。

紀伊半島までは海岸線沿いに飛行していたようです。

那覇には昼すぎの到着。ここからレンタカー会社の送迎マイクロバスで営業所へ向かいました。

那覇空港に到着しました。夫婦で来るのは4度目です。

(画像に触れると表示が変化します)

営業所は昨年来たDMMかりゆし水族館の向かい側。まさかまたここに来るとは。

今回割り当てられたレンタカーはスズキ「スイフト」でした。荷物を積み込み、セッティングを行ってから出発。ところがここでいきなり雨が降り始めてしまいました。天気は不安要素の一つではありましたが、いきなり降り始めるとは...。

レンタカーで北部へ向かいますが、いきなり雨が降り始めました。

(画像に触れると表示が変化します)

事前に混雑の少なそうなルートは検討しておいたので、その計画通りに進みます。r82を経由してr7に入り、那覇空港道の豊見城ICから高速に入線。この日は宿まで行くだけなので飛ばす必要はありません。西原JCTからは沖縄道に移行し走行を続けました。沖縄道はアップダウンが多く、なかなか一定速で走るのが難しかった。ただ予想通り北上するにつれて車の数は減っていったので、後半は走りやすくなりました。また嘉手納の辺りで雨が止んだのは幸いでした。

終点の許田ICで高速を降り、しばらく海沿いに進んで市街地の手前で名護東道路へ入って中心部を迂回。ここからR58の一般道に入り、再び海岸沿いに出て北上を続けます。大宜味村を通過し、その奥にあるのが今回宿泊する国頭村です。結局出発から走り続けたので、ホテル近くにあった「道の駅

ゆいゆい国頭」で休憩しました。ここまでちょうど2時間です。

事前に下調べしたルートで本島北部へ。快調に走行できました。

昼食を食べていなかったので、ここにあった「Yui Cafe」で休憩。妻はチーズタルト、私は黒糖シュークリームを選びましたが、特に後者の味は絶品でした。

「道の駅 ゆいゆい国頭」で休憩することにしました。

(画像に触れると表示が変化します)

昼食を食べていなかったので、おやつタイムにします。

シークヮーサージュース&ソーダに、それぞれ一品つけました。

(画像に触れると表示が変化します)

食べる前は少々ご機嫌斜め?の妻。お腹減ってたのね。

一息ついたところでホテルへ。今回「オクマ プライベートビーチ&リゾート」に3泊します。文字通りのリゾートホテルで、設備の規模がすばらしかった。部屋はコテージを選びましたが、スペースが広くて機能的。青色基調の柔らかな色使いが心休まります。ただ何と緊急の電気工事が入って停電中とのこと(笑)。面白いハプニングでした。

宿に到着しました。今回はここに3泊します。

いかにもリゾートという雰囲気です。

今回はコテージタイプの客室を選びました。

(画像に触れると表示が変化します)

室内は広々していて機能的。色使いも落ち着いています。

(画像に触れると表示が変化します)

前には大きなガジュマルの木。ウチのがこの大きさになるのはいつ頃?

(画像に触れると表示が変化します)

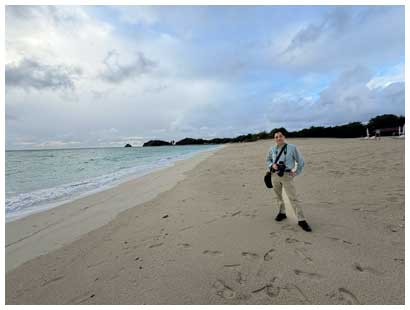

部屋で荷解きをしてから、ホテル前のビーチに繰り出しました。白い砂浜は我々はあまり馴染みがないので新鮮。妻は貝殻を探して足跡を増やしていきました。

ビーチに繰り出しました。まだ木曜日で時間も早いので貸切状態です。

ビーチは1kmほどあるそうです。

(画像に触れると表示が変化します)

何といっても沖縄といえば遠浅の海です。

(画像に触れると表示が変化します)

妻はきれいな貝殻やサンゴを見つけては大喜びでした。

(画像に触れると表示が変化します)

夕食までにかなり時間もあるので、ホテル内の設備を一通り見てまわりました。

何をとっても南国情緒が溢れる演出です。

(画像に触れると表示が変化します)

そう思えばクリスマスの飾り付けも行われていました。

(画像に触れると表示が変化します)

夕食は18:00からビュッフェ形式。基本洋風の品揃えですが、沖縄ならではの料理も並んで楽しみました。また停電のお詫びとして1ドリンク無料だったので、ビール1本得しました。昼食抜きだったのでこの夕食では二人とも大暴走。1時間ほどですっかりお腹がパンパンになってもう動けず...。

![]()

夕食は主に洋食のビュッフェ形式です。さあ頂きましょう!

今回の料理の品々。次々に平らげて、久しぶりに苦しくなりました。

なんとか胃を落ち着けようと(苦笑)、ビーチを回って部屋へと戻ることにしました。正面玄関前の夜の雰囲気も素敵です。

夜の雰囲気も素敵ですが、食べ過ぎで苦しい...(苦笑)。

(画像に触れると表示が変化します)

が、食べすぎで二人揃ってベッドにひっくり返り、結局は展望浴場に行けず。こんな羽目になったのはいつぞやの「しらかば荘」以来。我々は全く進歩してないですね。

この日の活動はこれで終了です。

もう外に出る元気なし。お休みなさい。

2日目は5:00起床。今日はいよいよヤンバルクイナを探しに行きます。部屋を出たところで見た朝焼けがとてもきれいでした。

朝焼けがとても美しかった。

iPhoneだとちょっと極端な色に映ってしまいます。

(画像に触れると表示が変化します)

7:00から朝食ですが、我々は2ヶ所から選べたので今回はビーチ側を選びました。海を見ながら焼きたてのオムレツやサラダを食べられるのは最高。妻はやっぱりデザートまでもりもり(笑)。

朝食はオプション付きの客のみ入れる方へ行ってみました。

(画像に触れると表示が変化します)

海を見ながらの優雅な朝食でした。

(画像に触れると表示が変化します)

朝食後、出発まで少し時間があったのでビーチを散歩しました。ちょっと風が強いです。

朝ビーチの散歩はとても気持ちがいいです。

(画像に触れると表示が変化します)

広々しているので、超広角が大活躍します。

(画像に触れると表示が変化します)

さて、この日の予定は地元業者の「ヤンバルクイナ探しツアー」へ参加することです。8:30にホテルを出発し、昨日の道の駅の前にあるショップに集合。聞くとこの日の参加者は我々だけということで、完全にプライベートツアーになりました。案内してくれるのは羚恩(レオン)さんという若者。ピックアップトラックに乗せてもらい、観光スポットに立ち寄りつつ出現ポイントを巡るそうです。これは楽しみ。

まず向かったのは沖縄本島最北端の辺戸岬。その先には鹿児島県の与論島が見えました。とにかく風が強く、帽子が吹き飛ばされそう。波も激しく打ち付けていました。海に突き出した地形に最果て感が漂います。

まずは本島最北端の辺戸岬に案内してもらいました。

(画像に触れると表示が変化します)

とにかく風が強かったですが、30km先の与論島まで見えました。

ここには様々な記念碑が立っていました。

(画像に触れると表示が変化します)

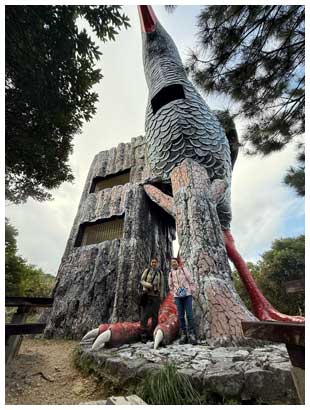

次に向かったのは、その辺戸岬を見下ろせる「ヤンバルクイナ展望台」。文字通り巨大なヤンバルクイナを模した展望台ですが、ここに着くまでの道が極めて悪い。急傾斜の狭い道で、とてもこんなところにはレンタカーで入って来たくありません。これは案内を頼んで正解でした。

ヤンバルクイナを模した展望台、この形は必要だった?

眺めは確かに素晴らしかった。

正面には辺戸岬、振り返ると石灰岩の山が聳えていました。

(画像に触れると表示が変化します)

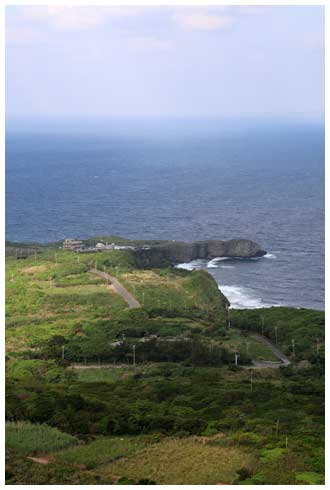

来た道を戻り進んだのが茅打バンタ。ここは切り通された岩を抜けたところで海岸線を見下ろせる絶景ポイントで、陽が差すと海がエメラルドグリーンに輝くそうです。ただこの日はやや曇りがちだったので、その色合いは見られず残念。

茅打バンタ、この切り通しを抜けると絶景が見られました。

(画像に触れると表示が変化します)

残念ながら日が差していなかったので、この日の海の色は今ひとつだそうです。

再びR58を進み今度は太平洋側の海岸線へ。お茶の産地である奥集落からは道の名前がr70に変わります。ここから先は野生のヤンバルクイナがどこで出てもおかしくないとのこと。道路標識も鳥のマークに「飛び出し注意」のものが増えてきました。

「飛び出し注意」の標識が出始めました。ここから遭遇の可能性ありとのこと。

(画像に触れると表示が変化します)

次に向かったのは伊部海岸。ここの河口部の水たまりの浅いところで水浴びをしていることがあるらしい。目を凝らして探しますが、なかなかそれらしい姿は見当たりません。海岸沿いに出て歩いていると、足元に小さなカニがいたりして面白かった。

伊部海岸、きれいな砂浜でしたが、打ち上げられたものが多い...。

(画像に触れると表示が変化します)

ヤンバルクイナは海に出てくることもあるそうです。

巨大なクワズイモの葉、確かに傘になれそうです(笑)。

少し高いところから海を見ると、確かに色がきれいです。

車中から見た海、淡い色のところは水深がごく浅いところだそうです。

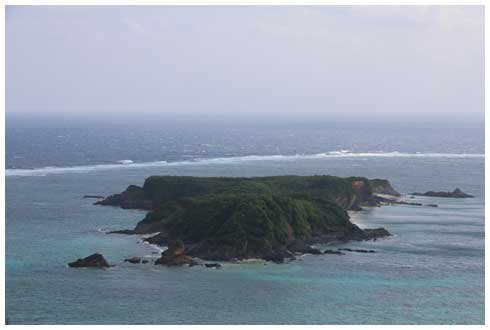

そこから半島を回りこんだ先の瀬嵩埼灯台からの眺めも凄かった。正面には無人島の安田ヶ島も見え、集落も見下ろせる場所でした。ここも道が狭くて来づらい場所です。

瀬嵩埼灯台、ここはなかなか来にくいところですが、絶景でした。

(画像に触れると表示が変化します)

正面には安田ヶ島、大潮なら歩いて行けるそうです。反対側は安田集落。

(画像に触れると表示が変化します)

坂を下ったところの安田(あだ)集落に入りましたが、ここでもよく出没するそう。徐行しながらその姿を探しましたが、見つかったのはカラスだけでした。残念。

一見だけではカラスとの判別が難しいそうです。

安田協同店でコーヒーをごちそうになり、その裏手の神社で小休憩。この近くにはマングローブもあって、南国気分を味わうこともできました。

入江の向こうにあるのがマングローブだそうです。

言われないとなかなか素人には分かりません。

安田協同店でコーヒーをご馳走になりました。

(画像に触れると表示が変化します)

残念ながらここまで当たりなしですが、最後に向かったのが「ヤンバルクイナ生態展示学習施設」です。ここには「クー太」という個体が飼育されていて、実際の姿を見ることができるのです。人慣れもしていて、時々カメラ目線をくれるのが面白い。

ヤンバルクイナ生態展示学習施にやってきました。

(画像に触れると表示が変化します)

こちらが「クー太」くんです。しっかりカメラ目線をしてくれます。

野生のものにも出会えるといいんですが...。

ヤンバルクイナ生態展示学習施設から県道に戻るところで、車が停車。羚恩さんがオキナワシリケンイモリが道にいるのに気づいて見せてくれました。赤いお腹が特徴的です。

それにしても、よく車で走っていてこんなのに気づくなあ。

オキナワシリケンイモリ、ひっくり返すとお腹が赤い。

(画像に触れると表示が変化します)

最後にr2で山越えをして奥間集落へと戻りますが、この道はなかなか険しかった。野生のクイナを見つける最後のチャンスでしたが、ここでも空振り。最後に海岸線でR58に合流して奥間へと戻って今回のツアーは終了です。残念ながら野生の個体には出会えませんでしたが、自分たちでは行けないような場所に連れて行ってもらえて楽しかった。ありがとうございました。

ツアー終了は13:00でしたが、それほど空腹でなかったので、もう一度自分たちで辺戸岬方面へ行ってみることにしました。

もう一度自分たちの車で辺戸岬を目指しました。

(画像に触れると表示が変化します)

再び辺戸岬まで来ましたが、今回は風も少し収まってきたようで、与論島の姿も午前中よりもややはっきりしたようです。

風や波も午前中に比べると収まってきました。

(画像に触れると表示が変化します)

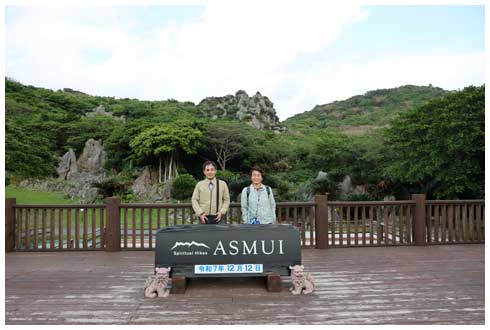

そこから茅打バンタ方面に進み、途中にあった「ASMUI」という施設へ行ってみました。ここは石灰岩とやんばるの森が織りなす神聖なる場所。一周見て回ると2時間ほどはかかるらしいですが、巨岩が大好きな妻に促されて入場してみることに。

辺戸岬から山の方向に進みます。

茅打バンタの手前で左に折れ、「ASMUI」という施設に来ました。

「スピリチュアル・ハイク」と銘打っています。内容の想像がつかない?

(画像に触れると表示が変化します)

まずは20分ごとに出るシャトルバスに乗って中腹まで登り、そこで説明を受けてから岩場をぬって進んで行くシステムでした。

ここがハイクのスタート地点のようです。

1周60分のレギュラーコースと30分のショートコースがありましたが、体力にはまだ自信がある我々はレギュラーコースを選択。名前がつけられた特徴的な巨岩・奇岩を見ながら、どんどん登っていきました。

レギュラーコースを選び、写真を撮りながら登って行きました。

ハイライトは岩場の根元から見下ろす辺戸岬。海に突き出す最果ての岬と、周りに広がるやんばるの森が一望できる絶景スポットでした。これはすばらしい。西日が差しでいい雰囲気になりました。

これは凄い。眼下に辺戸岬が一望できました。

(画像に触れると表示が変化します)

ここで記念撮影しない手はありません。

辺戸岬の特徴的な突き出しがはっきり見えました。

展望台を過ぎると下り始めますが、まだまだ巨岩・奇岩が続きます。最後は出発したところに戻って一周が終了になります。

展望台からスタート地点まで下っていきました。

出発点でさんぴん茶を頂きひと休憩。ここからシャトルバスで戻ることもできるそうですが、まだ時間が早いこともあって、我々は30分ほどかけて自分の脚で下っていくことにしました。

一周無事に回ってきました。なかなか見応えがありました。

このルートの見どころはガジュマルの巨木群です。次々に大きな樹が現れ、そのサイズに圧倒されました。最後に現れるのが「ムカデガジュマル」。とにかく大きく、超広角のカメラであってもとても入り切りません。凄いものが見られました。

ここからはガジュマルの巨樹が見られるそうです。

巨大なガジュマルの樹が次から次へと現れる。特にムカデガジュマルは凄かった!

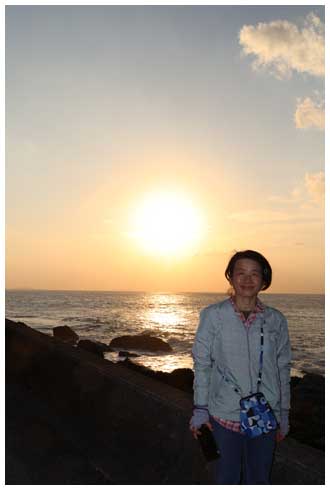

駐車場まで戻った時にはもう16:30を回っていたので、時間を忘れて楽しんでいたようです。まもなく日没になるので宿へ戻ることにしました。帰りは夕日を海向こうに見ながらのシーサイドドライブです。

シーサイドドライブでホテルへと戻って行きました。

(画像に触れると表示が変化します)

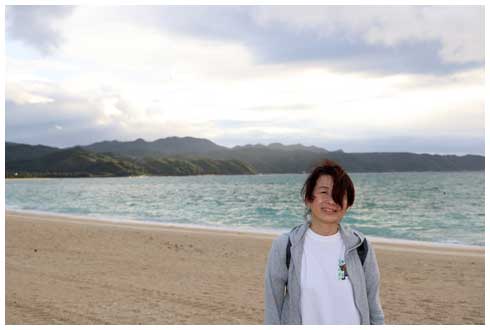

途中の駐車帯にクルマを停め、海上に浮かぶ夕日の撮影も楽しみました。

途中の駐車帯で夕暮れを撮影しました。

ストロボを持参していたので、なんとか形になりました。

iPhoneも絵作りが進化してきています。

(画像に触れると表示が変化します)

帰路、「道の駅 ゆいゆい国頭」に立ち寄りお土産も購入。ホテルへと戻りました。

部屋に戻るとちょうど窓からきれいな夕陽が沈むのが見えたので、慌ててビーチへ。山の向こうに太陽が沈む最後の瞬間だけ撮影できました。もうちょっと早く気づいていたら良かったのに。

海向こうの山に太陽が沈みました。最後の瞬間だけは見られました。

まだ夕食までには少し時間があったので、ビーチに面した「潮風のラウンジ」で一息。妻はさんぴん茶、私は生ビールを頂きここまでの行動を振り返りました。それにしても濃密な1日でした。

日没のラウンジで食事までの時間を過ごしました。

![]()

妻はデザート、私は生ビールでほっと一息です。

この日も18:00から夕食。さすがに前夜の反省で、少々セーブ気味に頂きました。それもあってか今回は苦しくならず、ほどほどの満腹感に浸れました。

![]()

この日は少しセーブ気味に。さすがに我々も学習しますよ(苦笑)。

でも普段よりは肉々しいかな...?

妻もセーブ...してる? デザートはやっぱり別腹らしい。

(画像に触れると表示が変化します)

夕食後、ショップに寄って部屋まで戻りましたが、まだまだ時間は早い。さてどうする?

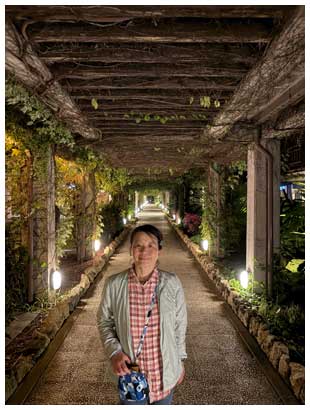

夕食を終えましたが、まだ休むには早い。どうする?

(画像に触れると表示が変化します)

コンデジを持ってビーチへ。星空が見えないか試してみました。最近はiPhoneもすごいですが、やはり専用モードを持ったカメラもいい仕事をしてくれます。

コンデジで星空撮影にトライしました。

(画像に触れると表示が変化します)

夜になると松明のような明かりが点いて雰囲気が増します。

(画像に触れると表示が変化します)

時間を少しおいて、ビーチサイドにある展望浴場へ。ただ夜間は何も見えないので、景色を楽しみつつ入浴するには夕方が良さそうです。

3日目は5:00起床。日の出は7:00ごろなのでまだ外はまだ暗い。手早く準備を済ませて外へ出るとやや肌寒いぐらいでしたが、雨は上がったようです。ビーチに出ると雲は多少出ているものの、まだ数多い星が見られました。正面にオリオン座、上空には北斗七星が並んでいるのを確認。名護の方が明るいので星の数は岩手や福島で見たのには劣りますが、やはり海と一緒に見られるのは格別です。

まだ真っ暗いうちから行動開始です。

(画像に触れると表示が変化します)

ビーチでオリオン座を発見。一眼でなんとか撮れました。

空が白んできました。もうすぐ朝食タイムです。

コテージ群の中にある緑地にはリュウゼツランも植っていました。以前所沢で妻が開花をレポートしていたのを覚えています。

リュウゼツラン、大きさはこんな感じです。

(画像に触れると表示が変化します)

朝食は7:00から。今回はもう1ヵ所のビュッフェに行ってみました。こちらの方は「地元のおばぁ」が作ってくれる沖縄料理が名物。特に沖縄そばとポーク玉子おにぎりが美味でした。昨日の海を見ながらの朝食も良かったですが、料理は断然こっちかな。

![]()

今日は本館の方で朝食。どっちがいいかな?

二人とも沖縄料理を中心にセレクトしました。

(画像に触れると表示が変化します)

この日のメインイベントは近くの山へのトレッキングです。集合場所まで少し距離があるので、8:25ごろに出発。いい天気になって、絶好の山歩き日和です。

天気も回復しました。これなら山歩きも楽しめそうです。

(画像に触れると表示が変化します)

R58で名護方面に10分ほど走り、そこから山に入っていきます。道はそれほど悪くなく、安心して走れました。集合場所は展望台のある「イギミハンゾー」というポイント。集合時間の30分前に到着しましたが、ちょうどガイドの方も来られたので少し早めにツアーを開始することになりました。

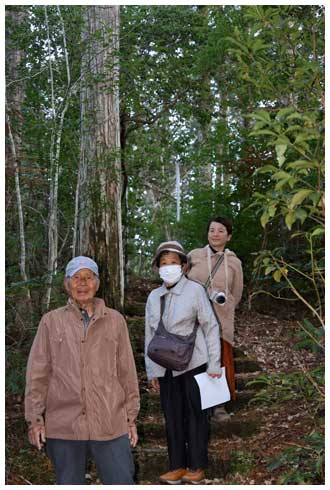

ガイドは埼玉県出身の石井さんという方で、この日の参加者は我々だけとのこと。またしてもプライベートツアーになりました。今回は大宜味村のネクマチヂ岳(標高361m)に登ります。

イギミハンゾー展望台には集合時間30分前に到着。

まずはイギミハンゾーの展望台を出て、車道を少し進んでから登山道へと入ります。前夜に雨が降ったせいで石灰岩がツルツル滑り、気をつけないと転んでしまいそうでした。妻は花や虫を次々に見つけては名前を聞いていました。さすが 自然が好きなだけあって目が肥えてます。

我々にはラッキーなことに、気温が高くて雨上がりなので、多くの虫や動物がこの日は出てたようです。蝶やトカゲ、セミなど、希少種もその姿を見せてくれたのは嬉しかった。

ネクマチヂ岳山頂に向かって、解説を聞きながら登山道を進みました。

1時間半ほどで展望スポットに到達し、ここからはオクマビーチを望むことができました。石井さんに見えている地形の成り立ちから解説してもらい、多くの生き物が見られる理由を教えてもらいました。確かに自然遺産に認定される価値があるものと納得しました。

山頂部より国頭村方面を見渡します。

(画像に触れると表示が変化します)

こちらが宿泊しているオクマビーチ、海に突き出しています。

下りでも様々な虫や植物が見られたのですが、驚いたのは炭焼場の跡があったこと。「やんばるの森」とは原生林だと私は思っていたのですが、実は人の手が入っていた森だと聞いて驚きました。

山頂で休憩後、今度は別の道で下山しました。

登山道から車道に戻り、駐車場まで移動してツアーは無事に終了しました。石井さん、色々とお世話になりありがとうございました。

最後にもう一度イギミハンゾー展望台に登ってみました。ここは沖縄の中でも東シナ海と太平洋が同時に見られる希少な場所なのだそうです。

展望台より西側、東シナ海方面を見る。

以前に行った古宇利島や離島群が見えていました。

(画像に触れると表示が変化します)

こちらは東側、太平洋側になります。

見えているのは太平洋、両側の海が見える希少な場所だそうです。

来た道を引き返して海岸線へ。せっかく大宜味村まで来たので、昨日教えてもらった観光スポットに行ってみることにしました。R58沿いにある「大宜味シークヮーサーパーク」です。

山を降りて海岸線へと戻ります。

(画像に触れると表示が変化します)

ここは村立の加工施設ですが、蛇口からシークヮーサージュースが飲めたり、9月~12月で実がどう熟れて味が変わってくるかを比べ飲みできました。9月の方が酸味と苦みがあるものの、栄養は満点らしい。原液ペットボトル1本を買って帰ることにしました。

大宜味シークヮーサーパーク、R58から少し入ったところにあります。

蛇口から出るのはシークヮーサージュース。他に収穫時期違いの原液飲み比べもあり。

(画像に触れると表示が変化します)

さて、この時点で13:00。まだまだ行動時間はありますが、特に予定はありませんでした。そこでもう一度やんばるの森を海岸線沿いに1周してみることに。r9で東村に入り、r70で再び辺戸岬を目指しました。米軍の訓練場があったりして、物々しい雰囲気のエリアもありました。

r9で東海岸へと出ることにしました。

こちらは交通量が極めて少ない。それでも慎重に走ります。

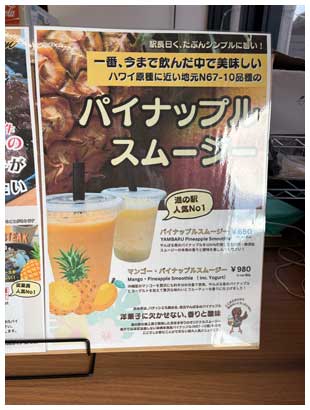

r70は交通量もほとんどなく、速度を控えめにして走行。1時間ほどで「道の駅 やんばるパイナップルの丘 安波」に到着しました。ここは文字通りパイナップルが名産だそうです。ここで飲んだパイナップルスムージーは絶品でした。キレのある甘さというのを体験できたのは初めてな気がする。

「道の駅 やんばるパイナップルの丘 安波」に到着。ここの名物は...!

(画像に触れると表示が変化します)

せっかくなので飲んでみることに。なんだこのキレのある甘さは!

(画像に触れると表示が変化します)

ここから先はヤンバルクイナが出るエリアなので、さらに速度を抑えて運転しました。どこから何が出てくるかわからないので、速度が高くなくても運転には気疲れします(苦笑)。前日と同じくr2でショートカットして戻ることも考えましたが、まだ時間も早いのでさらに辺戸岬まで回ることにしました。

しかし残念ながら結局野生のヤンバルクイナを見かけることはできず、東シナ海側まで出てきてしまいました。うーん、残念。そのままR58を南に進み、15:30ぐらいにホテルに帰着。

天然記念物なので走行注意です。

さらに走行を続けましたが、残念ながらその姿を見つけることはできず...。

この日は雲が比較的多かったので望み薄とは思いましたが、せっかくなのでラウンジで寛ぎながら日没を待つことにしました。妻はデザート、私は生ビールをたっぷり飲みながら時間が経つのを待ちます。

今日は「潮風のラウンジ」で日没を待つことにしました。

(画像に触れると表示が変化します)

![]()

さすがに運転疲れしました。生ビール3杯でもうほろ酔いです。

あー、もう帰るのがいやになってしまった...。

(画像に触れると表示が変化します)

そうこうしているとだんだん薄暗くなってきたので、ビーチチェアーに座って太陽の位置を探っていると、雲と山の隙間から一瞬だけ太陽の姿が見え、日没の瞬間を見ることができました。

ビーチチェアーに座って日没を待ちますが...。

(画像に触れると表示が変化します)

さすがにこれは望み薄かなあ?

(画像に触れると表示が変化します)

と思っていたら、まさかの「すきま」がありました!

日没の瞬間。今日も1日照らしてくれてありがとう。

最後の夕食も18:00から。この日は評判の高かったローストビーフを是非とも試してみたかったのですが、予想していた通り美味しかった。妻も3日間たっぷり料理を堪能できて嬉しそうでした。

![]()

この旅で沖縄最後の夕食です。この3日間、食べに食べに食べました。

心残りだったローストビーフも試せたので、心残りはありません。

夕食後、一息置いてから展望浴場へ。ジェットバスに浸かってじっくりトレッキングと運転の疲れを取りました。明日はいよいよ最終日です。

今日も1日よく行動しました。明日はいよいよ最終日です。

(画像に触れると表示が変化します)

最終日は5:30起床。6:30のレストランオープンに合わせて食事に向かいました。事前に二人で相談したのですが、やはり「景色より食い気」。沖縄料理がある方がいいよねと言うことで本館側のレストランへ。この日は昼食をとるチャンスがあるかどうかがはっきりしないので、二人ともしっかりと食べておきました。

6:30のオープン時間に合わせて行きました。

(画像に触れると表示が変化します)

![]()

二人で相談して、やはり沖縄料理の方がいいという結論に至りました。

うーん、どう見ても妻は私の倍は食べてるような気がする...。

(画像に触れると表示が変化します)

混雑で出発が遅れないように、朝食後に事前精算を済ませておきました。クリスマスツリーにヒトデがあしらわれているのも面白い。

ロビーの様子、とにかく上質感がありました。

(画像に触れると表示が変化します)

出発まではまだ2時間弱あるので、コテージのまわりを散歩してから部屋に戻り、最後の荷造りを行いました。

周囲であまり人も見かけなかったので、寛げました。

(画像に触れると表示が変化します)

今回宿泊した棟。ロビーに比較的近くて便利でした。

今回の部屋、ベランダから夕日が見えたのには感動しました。

(画像に触れると表示が変化します)

出発は9:30。3日間過ごしたホテルを後にし、那覇空港の近くへ戻ります。出発する際の妻の呟きは「名残惜し...」。全く同感です。

いよいよ出発です。3日間お世話になりました。

(画像に触れると表示が変化します)

R58を名護方面へ戻っていきました。名護東道路を経由して沖縄道へと入ります。

国頭村を後にします。楽しい3日間でした。

(画像に触れると表示が変化します)

来た道をそのまま戻って行きます。許田からは沖縄道へ。

今回は最後に市街地を走ることになるので、沖縄道の途中にある伊芸SAで一度休憩を入れました。ここの展望台からは金武湾が一望できます。もう少しビューポイントが高ければ良かったのですが、それでもかなりの範囲が見渡せました。

伊芸SAで休憩。ここには金武湾を見渡せる展望台あり。

(画像に触れると表示が変化します)

天気はいまひとつでしたが、それでも遠くまで見渡せました。

あとは沖縄道を走るだけ。那覇に近づくにつれて車の量が増えるので走りづらくなってきます。西原JCTからは那覇空港道に入りますが、こちらは無料区間のせいか各ICから車がどんどん流入してくるため、速度が極端に落ちてしまうことも。往路と同じく豊見城ICで高速を降り、r7,r82を経由して出発地の豊崎へ向かいました。途中のガソリンスタンドで燃料を満タンに戻して営業所へ戻り、クルマを返却。明細を見ると383km走行していました。意外に走ったなあ。

那覇に近づくにつれ、車の数が増えて走りにくくなります。

無事にレンタカーを返却できました。4日間の走行は383km。

営業所からは送迎用のバスに乗って那覇空港へ。空港周辺は道路工事で渋滞が酷いという話でしたが、幸いそれほど時間がかかることもなく那覇空港の出発ロビーまで到着できました。実はこの日は那覇基地の航空祭「美ら海フェスタ」が実施されていて、基地ゲートからは多くの人が敷地に入っていくのが見えました。

送迎車で航空祭開催中の那覇基地前を通って空港へ。

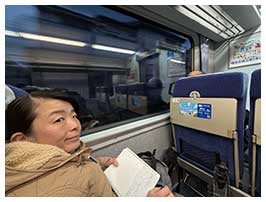

到着後すぐにカウンターで手荷物を預け、売店を一回りしてから手荷物検査場を通過してANA LOUNGEへ入りました。まだ搭乗まで1時間半近くあるので、私はここでも生ビールをぐびり。妻はメモ帳にこれまでの旅の記録をつけ、私はEOSで撮った写真を見返して出発まで過ごしました。

那覇空港国内線ターミナルに戻ってきました。

すぐにチェックインしてANA LOUNGEへ。私はここでも生ビールをぐびり。

(画像に触れると表示が変化します)

出発は羽田からの機材到着遅れの影響で10分ほど遅延したものの、大きな混乱はなく20分前から搭乗が始まりました。今回、朝に機材が大型のものに変更されたため、後方座席はガラガラだったので窮屈な思いをしなくて済むのは嬉しいところです。

妻は出発時、地上に並んだブルーインパルスを含む展示機を後方から見られるという稀有な体験をしていました。良かったねえ。

空いている後方座席をチョイスしました。

(画像に触れると表示が変化します)

妻は航空祭の展示機を背後から見られるという珍しい体験ができたようです。

飛行機は北向きに離陸しましたが、すぐに雲上飛行になりました。帰りは偏西風に乗るので飛行速度が上がるので早く着きます。2時間ほどで左手に富士山が見えてきましたが、この4日間の間に真っ白になっていました。大きな変化に驚きました。

富士山が見えてきました。もうすぐ高度を下ろし始めるはずです。

搭乗機は定刻よりわずかに遅れてA滑走路に着陸し、64番スポットに入りました。預けた荷物が出てくるまでにやや時間がかかったので、狙っていたバスの時間には間に合いませんでしたが、妻が30分後の所沢駅行きバスを提案してきたのでそれを使うことに。

順調にアプローチに入り、A滑走路に着陸しました。

発車までのわずかな時間を使って「つきじ庵」で夕食にしました。

![]()

バス出発までの短い時間で夕食を済ませました。

17:35発のバスに乗車しましたが、残念ながら隣り合った席は発券時点でもう空いておらず、妻とは離れた座席になりました(面白いことに最前列と最後列!)。昔は自由席だったので第2ターミナル発だとまず問題なかったんですが...。

バスはほぼ満席。指定席で隣り合う席が割り当てられませんでした。

バスは日曜の夕方ということもあって順調に走り、19:00に所沢駅へ到着しました。ここまで来ればもういつもの生活圏です。改札前のおにぎり屋さんで翌日の朝食を買ってからホームへ行き、本川越行きの電車に乗車。最寄り駅から歩いて自宅に着いたのは19:30過ぎでした。ちょうど10時間かけての帰着になりました。さすがにくたびれましたね。でも雨に会わずに済んで良かった。

今回買ったお土産たち。「買いに買いに買いました」ね。

今回の旅ですが、ツアーを積極的に使ったこともあり印象的なものになりました。宿も滞在型だったので寛ぐことができたし、食事も堪能できてビールもたっぷり飲めた(!)ので、充実感はこれまでの旅でトップクラスです。妻も北海道ドライブに次ぐ満足度と申しておりました。

今回走ったルート、意外に走行距離が多くなりました。

お世話になった方々、どうもありがとうございました。